登望宸高阁·览杭城风采·叙师生情谊 ——记语言与认知研究中心师生秋季登高活动

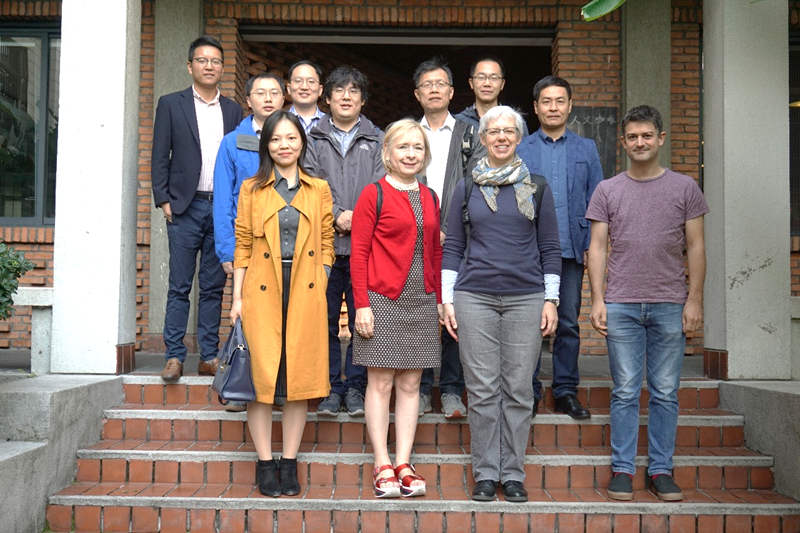

金秋是登高赏景的好时节,2018年10月29日,为增进师生情谊,共建语言与认知大家庭,语言与认知研究中心师生与来自中哲、马哲、休闲学专业的同学们相邀前往半山国家森林公园进行了一次秋季登高活动。参与此次活动的老师有语言与认知研究中心的黄华新老师、金立老师、胡龙彪老师、徐慈华老师、董惠敏博士后以及德育导师王淼老师。早上9点,大家在西溪校区南门集合完毕,乘车前往半山国家森林公园。半山公园素有“杭州文化之根”的美誉,从新石器时期就是杭州先民的繁衍之地,流传着“撒沙护国显应半山娘娘”等传说,有半山泥猫、半山观桃等非物质文化遗产和民俗传统,有显宁寺等宗教遗址,吴越王、宋高宗等帝王将相都曾到过这里。一路上,同学们满怀期待地交流杭城美景美食与历史文化,谈笑间加深了对彼此的了解。40分钟后,到达半山国家森林公园。秋季的半山公园别有一番景致,树木葱郁,亭台阁榭掩映其中。师生们一路拾阶而上,经过娘娘庙、翠峰阁、云亭、直达望宸阁。望宸阁是仿南宋风格建筑,采用“明三暗五”的重檐楼阁形态,阁内瓯塑作品与大型壁画将半山文化展示得淋漓尽致,全体师生无不为其感叹。于望宸阁凭栏远眺,视野开阔,东瞰钱塘江,南眺拱宸挢,西望西湖名胜,北临良渚大地,杭城风情尽收眼底。中午时分,大家席地而坐,师生畅谈学习与生活。黄老师说:富贵就是不仅富还要贵,物质富裕,精神富有。金老师说:逻辑给人理性,但生活还需要感性。理性思想,感性生活。胡龙彪老师说:科学要的是结论,人文要的是思考过程与思考本身,逻辑的目的就是要强调在思考过程中尽量插入理性与确定性。王淼老师说:做科学研究就像登山一样,有艰辛,也有快乐。目标明确,健康的身心状态,以及持续不断的努力都是必不可少的。徐慈华老师鼓励大家将读书与思考结合,同时在学术与生活间找到平衡点,学会生活。期间,大家进行了有趣的游戏,全体师生参与其中,欢声笑语回荡山间。本次活动不仅增进了不同专业的学生之间相互的交流与联系,还增强了班级的凝聚力和向心力,更加强了同学与老师之间的联系,使老师与学生间更加熟悉,关系更加融洽。大家在轻松愉快的氛围中交流学习经验,了解传统文化,度过了美好的一天。