【支部风采--知书·明心·健体】学习“两学一做”,践行“四讲四有”--记文艺学研究所研究生党支部建设活动

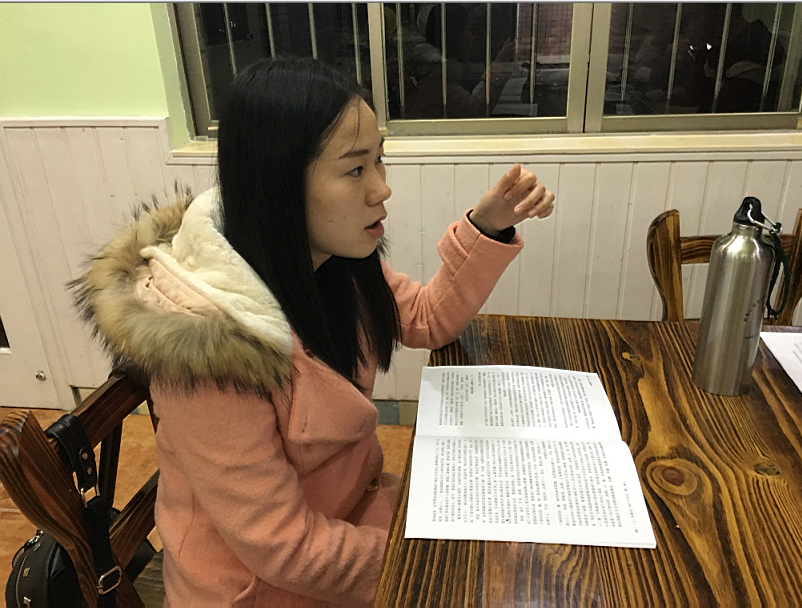

2016年12月29日,文艺学研究所研究生党支部民主生活会在北园19幢党员之家正式拉开了帷幕,共计20名成员参加了此次的民主生活会。在这次的民主生活会上,党小组采用了不同形式为全体成员进行了一场精神上的洗礼。首先,重温入党誓词。全体成员在支书王贝贝同志的带领下再次进行入党宣誓,让大家重温当初入党时的誓言,不忘初心,砥砺前行。然后,进行的是“两学一做”知多少竞答赛。在王贝贝同志的主持下,全体成员积极踊跃地参加此次的竞答赛。此环节让大家在欢乐的氛围中更多地了解到了“两学一做”的内容,起到了事半功倍的作用。随后,进行的是批评和自我批评。王贝贝同志率先发言,指出自己在党务工作中存在着站位不够高、思想不够深等问题。接下来支部全体学生党员、预备党员依次进行批评与自我批评,反思了自身工作、学习、生活、思想等方面存在的不足,党员同志积极发言,自我批评态度端正。与此同时,支部党员还相互批评、相互指正,对其他同志的优点给予肯定,缺点予以明确的指正说明。谈话中,每位同志的自我反思都非常深刻,对其他同志提出的意见也十分诚恳,对于其他同志给出的建议都虚心地接受。会议气氛轻松、和谐,充分体现了党内民主,增强了党内同志的交流。最后,全体成员移步羽毛球馆,在羽毛球馆举行了羽毛球友谊赛。每位成员都“八仙过海,各显神通”,纷纷拿出看家本领,一决高低,呼声此起彼伏,不曾断绝。比赛中,大家都表现出顽强拼搏的竞技精神,同时也发挥了团队的协作意识。通过本次比赛,大家的身体得到了锻炼,同时相互间增进了了解。相信通过这次的“知书·明心·健体”党支部活动,全体党员一定会以“四讲四有”的标准更加严格地要求自己,为创建“五好”党支部贡献自己的智慧和力量。(图/文 王贝贝)