第八届浙江大学研究生暑期学校“一苇南洋与世界汉学:第五届浙江大学-新加坡国立大学中文学术前沿论坛”圆满举办

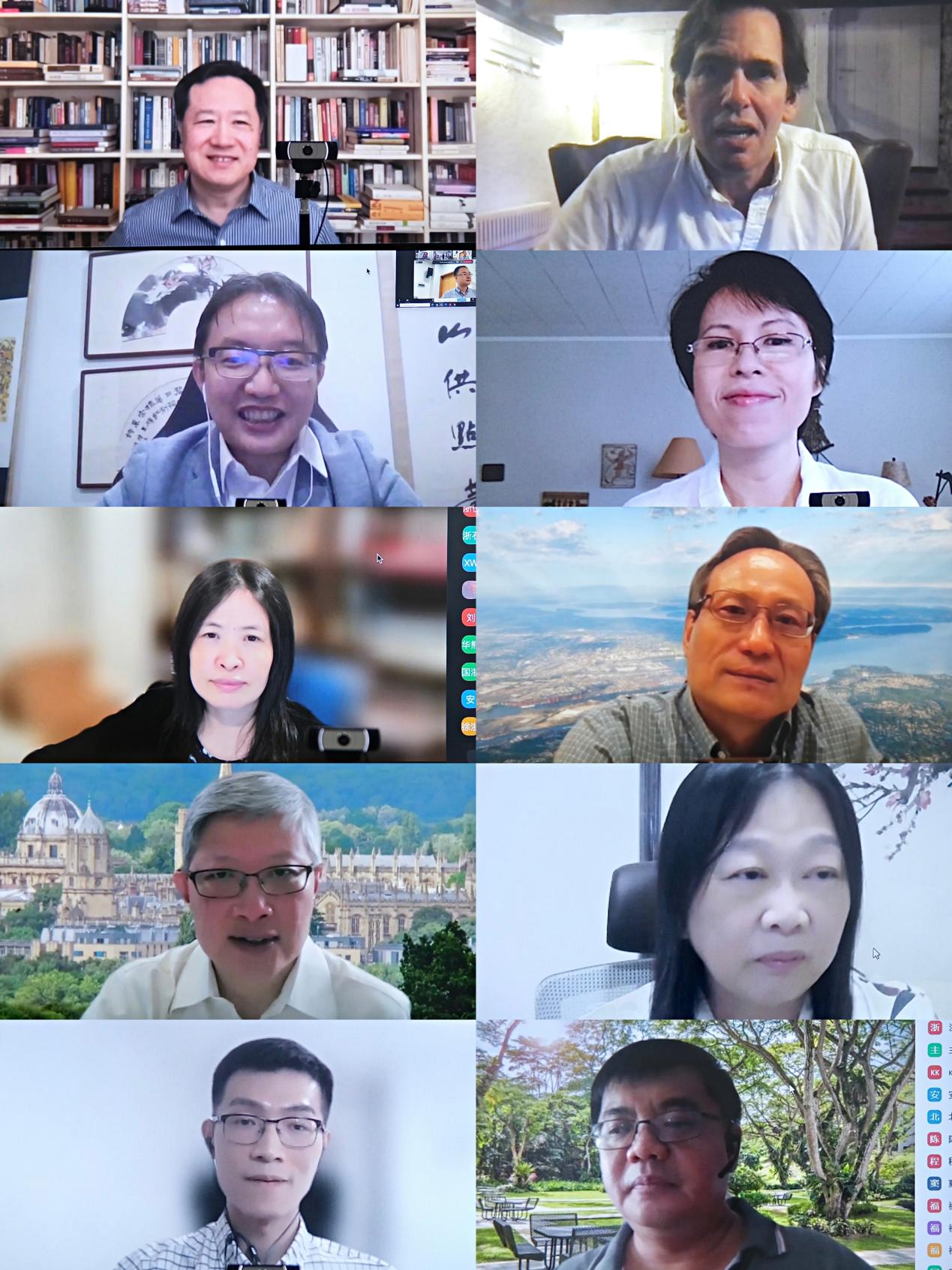

2022年7月25日-31日,由浙江大学文学院主办的第八届浙江大学研究生暑期学校项目“一苇南洋与世界汉学:第五届浙江大学-新加坡国立大学中文学术前沿论坛”圆满举行。本次论坛由浙江大学海外华人文学与文化研究中心承办,外方合作单位为新加坡国立大学中文系,10位国际知名学者分享了16场中文学科专题讲座,涉及中国古代文学、文艺学、中国现当代文学、外国文学和语言学等诸多学科。讲座学者包括牛津大学东方研究所教授陈靝沅、杜克大学东亚系教授罗鹏(Carlos Rojas)、罗格斯大学亚洲语言文化系教授宋伟杰、王晓珏、新加坡国立大学中文系教授苏瑞隆、许齐雄、涂航、南洋理工大学亚洲语言文化系教授陈志锐、马来西亚大学中文系教授潘碧华、浙江大学文学院教授徐永明以及著名马华作家黎紫书。嘉宾阵容强大,受邀请学者都是饮誉海内外的世界一流学府东亚语言与文化研究方面的重要代表。 鉴于当前疫情发展形势,为持续推进与世界一流院校或科研机构开展实质性合作,加强浙江大学学子参与国际学术交流,本次论坛采取ZOOM平台线上交流模式,以学者们线上全英文演讲、同学们线上线下中英双语提问、线上线下师生自由双语互动的形式开展。本次暑期课程由“十五场英文演讲(7月25-29日,五天,早中晚各一场)+两天线上/线下研究生论坛会议(7月30-31日,两天)”构成。“十五场英文演讲”由海内外名校教授线上授课(英文)和指导点评学员论文(中英双语)两部分组成,学员为本校本科生(139人)、研究生(94人)和参加研究生论坛的海内外知名高校研究生(54人),学员线上/线下参与,并通过问答环节和提前提交小论文,以供专家点评。第一环节:7月25-29日十五场英文学术演讲 7月25日上午9-12点,在浙江大学海外华人文学与文化研究中心主任金进研究员的主持下,本次暑期学校的的第一个环节——十五场英文学术演讲——正式开幕,由美国罗格斯大学亚洲语言文化系宋伟杰教授开启,讲座主题为“环境性与意识形生态:物象、讲故事和中国生态写作”(Environmentality and Ide(c)ology: Objects, Storytelling, and Chinese Ecowriting)。在讲座中,宋伟杰教授首先引入介绍“环境性”(environmentality)、“意识形生态”(ide(c)ology)、“生态写作”(Ecowriting)、“讲故事/叙事”(Storytelling)、“环境物”(Environmental Objects)等生态批评术语,并探讨了现当代中国的森林砍伐和植树造林、污染和净化、荒地和生态系统的意识形生态叙事和多媒体展览的范围、规模和方法。从文学想象到艺术表达,从现实主义观察到现代主义表现和环保主义阐释,旨在说明植物书写和人与植物的关系。 25日下午3-6点,牛津大学东方研究所陈靝沅教授主讲的题目是“A Texual and Digital Approach to Late Imperial Chinese Court Drama”,以明清宫廷戏曲为主要研究对象,陈教授指出,现存明清宫廷戏曲文本研究面临着片段性、割裂性与封闭性的挑战,从而他提出一种结合了数位人文与远近阅读来将文本进行重新连接(re-link)的构想。面对浩大驳杂的宫廷戏曲文本,陈教授向大家介绍了其团队正在进行的研究项目“TEXTCOURT”数据库,该数据库通过将戏曲剧本转化为用OCR/TEL标记的数字文本,从而实现戏曲文本之间词句等内部连接,文本人物与场合、世界与物质文化等外部连接,以及不同国家收藏文本的跨文化连接。面对资料库的构建可能存在的问题,如平行文本,陈教授也提出了相应的解决方案。 25日晚上7-10点,南洋理工大学亚洲语言文化系陈志锐教授的演讲题目是“An introduction to 50 years of Singapore Chinese literature since independence(1965-2015)”。在讲座中,陈志锐教授向同学们介绍了新华文学50年来的发展历程,以及在此过程中,中国文学对新加坡华文文学发展的影响。1919年 “五四运动”等重大的文学事件深深地影响了早期新加坡华文文学的发展。不少流寓新加坡和马来西亚的中国作家或为人师,或担任报刊编辑,这一批著名中国作家的流入为新马的文学场域注入了中国文学的一道支流,后来这个文学流脉被称为“马华文学”。受爱国主义情怀的感召,不少在地的华文作家如黄孟文、王润华、张挥、牧羚奴、英培安等写下了不少爱国主义作品。在第一代新华作家的影响下,大量新华文学作品在1965-1977年间发表,新华文学在上世纪七八十年代得到了健康的发展。不少文学团体如雨后春笋般的发展也壮大了新华文学的队伍。其中最具代表性的是新加坡作家协会和新加坡文艺研究会,此外,《青年园地》《晨星》等文学杂志、文艺副刊的诞生也极大地推动了新华文学的发展。 7月26日上午9-12点,美国罗格斯大学亚洲语言文化系王晓珏教授带来的演讲题目是“银幕与竹帘:冷战初期的张爱玲”(The Silver Screen and the Bamboo Curtain: Eileen Chang in the Early Cold War Era)。王晓珏教授以张爱玲冷战初期作品中体现的美学性和策略性来探讨作家、艺术家们如何运用一些策略来跨越意识形态上的界限。王晓珏教授提到了张爱玲这一时期的两部文学作品《借银灯》《年华风格的<太平春>》和吴永刚的《辽远的乡村》(A Remote Village)、桑弧的《太平春》(Peaceful Spring)之间的互文关系。王晓珏教授认为,张爱玲既不是一个文化上的冷战主义者,也并非一个超越政治的艺术家。她向我们展示了张爱玲在中美两种对立的文化体系下的复杂纠缠。 26日下午3-6点,陈靝沅教授的主讲题目是“How to Read Chinese Court Plays: A Case Study from Zhejiang”。本次演讲为延续其7月25日演讲理论框架下的实例研究。陈教授认为宫廷戏曲文本往往被看(watched)和被表演(performed),而不被阅读(read)。此外,宫廷戏曲有着不同于传统民间戏曲的美学模式与表现形式。因此,如何阅读宫廷戏曲文本,尤其是地方宫廷戏曲文本,是一个重要的话题。陈教授以1780年乾隆皇帝第5次南巡背景下,书法家王文治创作的9部宫廷戏为例,通过分析其作者身份、作品结构、版本收录差异及历史、地理背景等因素,论证并提出了其阅读宫廷戏曲的方法。 26日晚上7-10点,新加坡国立大学中文系涂航教授的演讲题目为“The Pathos of the Sinophone Left:Chen YingzhenandWang Anyi”,他从审美的、情感的、政治的维度讨论了中国当代文学中的左翼的忧思,并且重点关注了陈映真(1937-2016)和王安忆(1954-)之间文学上的、知识分子间的交流,以此来阐释海峡两岸中国作家的理想主义写作方式。 7月27日上午9-12点,新加坡国立大学中文系许齐雄教授的主讲题目是“元代的北方道学:以安熙(1270-1311)为研究案例”(Daoxue in North China during the Yuan Dynasty: A case study of An Xi (1270-1311))。在前现代中国,传播道学或理学的主要途径有两种,即国家教育系统,或私人教育与人际网络。传统学术认为,在中华帝国晚期,华北对国家教育制度的依赖更为突出,而华南则以民办为主。然而,元代道学传统的这种鲜明的南北差异是否也是如此?讲座中,许齐雄教授通过研究道学的继承者与传播者安熙以及他的家族,论证了元朝时期道学大师的民间知识活动在北方也有影响。 27日下午2-5点,杜克大学东亚系罗鹏教授(Carlos Rojas)的演讲题目为“群岛视野中的全球华语文学创作”(From Island to Island: An Archipelagic Perspective on Global Chinese Literature)。罗鹏教授指出以岛屿作为文学和文化批评的切入点已经引起了不少学者的兴趣。他尝试从岛屿的视角出发来重新反思中国文学、华语文学的范围,以及世界文学与其他地区的关系。最后,罗鹏教授将目光聚焦于岛屿国家新加坡,指出“沙惹哈岛”因当地填海造陆而消失。他选取新加坡艺术家林育荣的“海况”系列作品为例,从摄像、海域地图、数码印刷等多种媒介来审视新加坡填海造陆工程,探讨了新加坡与海洋之间的关系。 27日晚上7-10点,陈志锐教授的演讲题目为“Bridging borders: On the multilingual and multicultural aspects of Singapore Chinese literature and language”。陈志锐教授以上世纪不同文类的作品为例,来表明新加坡华文作品中受到了各方多语言多文化的影响。在早期(19世纪末到1950年代)阶段,这种影响主要来自于一种理解不同民族语言和文化的渴望,当然,也受到了翻译的影响。而1950-2000年间,在内容、形式和语言上,多语言、多文化的背景则更深刻地影响了新加坡文学的发展。多元文化与多种语言不仅造就了不断变化的景观,也使新华文学在不断变迁中获得新的发展。 7月28日上午9-12点,许齐雄教授的演讲题目是“在谱系中建立权威:李光地(1642-1718)如何塑造礼仪和知识传统”(Establishing Authority within Lineage: How ritual propriety and intellectual tradition were shaped by Li Guangdi(1642-1718))。演讲中许齐雄教授首先澄清有关封建、郡县、宗法、世禄等相关问题,并且提出了问题:是什么启发了他的后代提出不完全符合古典文献中规定的仪式惯例的改变?它仅仅是对社会变化的一种反应,还是被隐藏的议程所影响?许教授指出,康熙时期来自福建的主要政治家和新儒家大师李光地提出的仪式改革的主要原因,如何巧妙地与指导一部看似无关的作品的构成相同。虽然在学习上的宗法改革和家史建构看似无关,但深入分析会发现,同一历史的深入分析会发现,同一历史背景激发了这两者:一个分支的兴起,以及建立社会权威和知识权威的需要和手段。 28号下午2-4点,罗鹏教授的演讲题目是“幽灵写作:后人类想象与当代香港文学”(Ghost Writing: Posthuman Imaginaries and Contemporary Hong Kong Literature)。罗鹏教授首先回顾了2018年在港科大“华语科幻”会议上骆以军的发言,骆强调自己的创作收到了董启章作品的启发,并结合各种人工智能领域的假设测试与展望,讨论了大脑意识移植的可能性。基于此,罗鹏教授考虑了香港作家董启章的两部小说作品中探讨类似问题的方式。最后,罗鹏教授引入弗兰克·克默德(Frank Kermode)、朱利安•巴恩斯(Julian Barens)的理论和创作对《爱妻》中的爱情主题进行了互文性解读。 28日晚上7-10点,马华作家黎紫书带来的演讲题目是“在我野生的小说王国”,她在本次讲座中回顾了超过二十五年的书写经验,讲述自己从诗出发而转向小说,又由千字以内的微型小说创作走向二十余万字长篇小说的创作之路。步步为营,从华语世界的边陲走到中心,建构起一座“吾若不写,无人能写”的小说王国。最后,黎紫书说,她期待着构思出这样一个“细节”,能把她所能想到的东西“打通”。她依然在寻找着,并希望人生中还有这样的能力去把它写出来。 29日上午9-12点,新加坡国立大学中文系苏瑞隆教授带来题为“‘赋’领域的研究方法(Research methodology for the field of FU(rhapsody))”的讲座。他从“什么是汉学(Sinology)”和“为什么西方要研究中国古典文学及历史”的问题开始,介绍了西方汉学的研究起源、研究内容与研究方法,介绍了欧美赋学发展的三个发展阶段,梳理了欧美赋学研究的160余年历史。西方汉学家通过研究汉学以获得国际视野,通过重读中国文学史,发现新的问题或现象,并提供解决方案或解释;对文本辨别真伪、提出新的解释。苏瑞隆教授还介绍了其中重要的研究者:早期汉学家都有掌握多语言的传统,19世纪主要的汉学家学识广博、不拘泥于一方天地;20世纪汉学家著述颇丰,尤其重点介绍了21世纪欧美赋学研究的集大成者——康达维(David R.Knechtges)教授的学术研究。 29日下午2-5点,苏瑞隆教授继续担任主讲,展开了“作为六朝诗人鲍照(414?-466)研究的三个方面”(Three Perspectives on the Study of Bao Zhao(414?-466)as a Six Dynasties Poet)的主题讲演。苏瑞隆教授从基本的作家研究出发,分别就鲍照的生平、皇家赞助与鲍照诗歌、如何评价鲍照的成就等三个方面对鲍照进行了阐述。通过对鲍照诗歌的细致考察与研究,苏瑞隆教授向我们展示了鲍照的生平,包括鲍照的家庭、爱好、生理疾病等;与此同时,苏瑞隆教授从西方文学赞助情况出发,指出皇家的赞助对鲍照及其乐府诗带来的重大影响;此外,通过主要参引《诗品》与《南齐书文学传论》对鲍照诗歌的评述,也提出了自己的独到见解。 29日晚上7-10点,马来西亚大学中文系潘碧华教授讲座题为《马来西亚华文作家新生代与感官书写》。讲座开始,潘碧华教授提出问题:屡获大奖的李永平、黄锦树、黎紫书为代表的知名作家的作品是否就能够展现出马来西亚华人社会的全貌,呈现出马华文坛的真实状况?讲座以对马华文坛的宏观回顾为起始,以马华作家新生代阵容为核心话题,是潘教授对于国内读者与学界的马华文坛“认知谬误”的一次“纠偏”与“祛魅”。潘碧华教授在讲座中以囊括百余位马华作家的代际图表为示例,系统性地勾勒了马来西亚华文作家及新生代作家的整体面貌。谈及马华文学,研究者时常纠缠于“文化认同”这一主题,她认为这是一种“刻板印象”,多数讨论忽视了其背后复杂的历史源流。最后,潘碧华教授强调马来西亚人华人文化的传统和族群的传统,并非凭空而来,而是有自己独特的谱系的,而且这个传统还会一代一代地传下去。 十位主讲嘉宾分别聚焦各自领域,对多个学科前沿问题发起探讨,内容详实,深入浅出,得到了广大学员们的热烈响应。互动环节为同学们提供了充分交流的机会,大家都积极向老师提问请教,增进交流,场面热闹,每场互动答问环节都将近一个小时。在紧凑、热烈的学术研讨中,嘉宾教授们充分肯定了同学们活跃的思维能力、浓厚的问题意识,耐心地为大家答疑解惑,他们所分享的海外汉学的文化研究方法对广大学员们启发良多。第二环节:30-31日研究生中文学术前沿论坛 7月30日早上9点研究生论坛开幕式准时开始,由金进研究员主持,浙江大学文学院党委书记李铭霞致开幕辞,李书记代表浙江大学文学院向各位点评专家、各位海内外高校研究生学员表示热烈的欢迎和真诚的问候,提出世界正处于一个新的历史起点,特别是新冠疫情以来,人类比任何时候都渴望全球合作。浙江大学一直坚持“创新、开放、协同、人本、改革”的发展理念,追求“更高质量、更加卓越、更受尊敬、更有梦想”,继续拓展新格局,开启新征程,坚定不移地走向世界一流大学前列。期待大家共同努力,一定能够让更多思维、理念、研究在浙江大学-新加坡国立大学合作的中文研究生论坛这一优质的学术平台上夯实与成长,同时,李书记也殷切期待不久的将来大家踊跃报考浙大文学院,在美丽杭州求学问道,成就自己的学术人生。接着,文学院徐永明教授关于“如何做世系图和社会网络关系图”的主题演讲,徐永明教授分享了自己近年来在数字人文方面的最新研究成果,不仅是分享数字人文研究的发展脉络,同时也在线上操作了他和他的团队的研究结晶,整场演讲理论与实践相结合,展示出数字人文领域的非凡魅力,让线上线下的研究生们耳目一新,受益匪浅。 30日下午2-4点,开启本次研究生论坛第一场是华语文学专场,暨南大学文学院教授白杨、浙江大学文学院研究员金进负责点评。福建师范大学博士生张影的发言题目是“从性别遭遇到现代纠缠:以吕赫若等为例论台湾日据后期现代启蒙的反思”,以日据后期台湾重要作家吕赫若的小说创作为对象,兼及同时期的作家张文环与龙瑛宗,从现代启蒙的角度探讨他们塑造殖民地男性知识分子形象的创作意涵。厦门大学博士生冯师曜的发言题目是“骆以军《匡超人》中的‘降维’与‘救赎’”,通过分析《匡超人》借用刘慈欣《三体Ⅲ·死神永生》中“降维”的科幻概念,将“降维”展现为一种在无限重复中失去意义的个体生存感受,呈现出骆氏美学中互为指涉的经验同话语的自我增殖。浙江大学文学院博士生倪子惠的发言题目是“论新移民小说中战争背景下的离散群体”,发言指出战争背景离散群体以往的流亡特殊性被消解,西方的离散群体甚至想要扮演拯救者的角色,而这一努力在文本中通常也得到解构甚至反叛。涉及战争矛盾双方民族的混血儿敏感身份则进一步被激化,这也视为新移民作家本质边缘身份延伸至极端的想象书写。北京大学中文系硕士生陆丹琦的发言题目是“黄碧云小说中的行旅书写研究”,通过对黄碧云《其后》《温柔与暴烈》《媚行者》《微喜重行》四部小说行旅书写的历时性研究,讨论漂泊过程中遭遇的物质和精神双重困境、异国经历中的视野和追求的变化,以及重回故乡时的释怀与自省态度。浙江大学文学院硕士生曾宇昕的发言题目是“成长、补赎与家园——从空间叙事读李永平的《大河尽头》”,指出空间以其在所指方面的方位感与共时性、深厚性与参与感展开婆罗洲世界,推动少年永对婆罗洲社会作出再认识,实现对婆罗洲第一家园的认同,建立婆罗洲女性与婆罗洲之间的隐喻关系。南京大学硕士生陈悦琪的发言题目是“论甘耀明《邦查女孩》中的‘时间乌托邦’”,认为《邦查女孩》通过打破由现代社会创造的线性时间逻辑,在文本世界中塑造独特的时间观,建造了一座“时间的乌托邦”,让读者看到更多关于时间的可能,同时也为漂浮的人们提供了一份精神乡土的依托。福建师范大学硕士生杨丽蓉的发言题目是“文创产业视阈中《暗恋桃花源》的创构与传播”,话剧《暗恋桃花源》开创了一个广受观众喜爱的全新艺术形态,为戏剧艺术乃至中华文化的传播提供了新的思路,成为文创业界学习的典范。中国社会科学院大学硕士生孙昭仪的发言题目是“骆以军《西夏旅馆》中的梦境叙事分析”,认为通过对梦境的描绘,特别是对兼具梦境形式与内容的“西夏旅馆”的创造,骆以军对台湾外省人的流亡命运进行了跨时空勾勒,对外省群体的民族、政治和身份问题进行了探寻,并试图找到外省人在台湾的自我定位和存在意义。西南大学博士生林苗的发言题目是“论刘以鬯故事新编中的‘现代人’”,分析刘以鬯故事新编中的“现代人”是怎样的人。刘以鬯识破了三国中布满的“荒唐的价值”与“阴谋与奸佞”,他要呼唤的是真正的“现代人”,是依靠自身力量完成主体价值实践的“大写的人”。拉曼大学博士生乌日娜的发言题目是“马来西亚中学《华文》教材中的马华文学”,通过马来西亚新旧版两个时期国民中学《华文》、独立中学《华文》教材中的马华文学课文的占比、分布情况、体裁、范文主题、学习性质方面差异进行比较以及讨论现行(新版)《华文》教材中的马华文学选编问题及建议,并探讨马华文学入选《华文》教材中的标准问题。新加坡国立大学硕士生陈佳倪的发言题目是“流寓中的‘华夷风变’:从李永平的《大河尽头》说起”,认为李永平在《大河尽头》中显现出频繁跨越疆界、族群边界所带来的身份认同上的流动性与混杂性,扩大了原先基于空间政治的文学场域,在“离散”和“反离散”之间开辟一个灰色地带。广西大学硕士生唐晨曦的发言题目是“越南阮朝北使李文馥的‘中国论述’与心态研究”,认为李文馥于诗文中呈现的“中国论述”与复杂心态,回应了时代变局下越南突破宗藩关系、追求国家独立的诉求,却憾于未脱话语权力关系之陷阱。 下午4-6点是文艺学专场,浙江大学文学院邹广胜和朱首献教授负责点评。北京师范大学博士生程听的发言题目是“‘思维降格’与‘思想层次’——焦竑‘华实’观三论”,“华实”作为一种“思维降格”的表述,实则有丰富的阐释空间与“思想层次”。晚明理学名家焦竑借“华实”理解当时的时世与士风,并形成了自身的学问次序和诗文思想。北京师范大学博士生周安馨的发言题目是“复现与播撒:自《文心雕龙·养气》英译管窥其译读与‘绎’读”,以《养气》篇为例,以刘勰“六观说”为参照,借翻译理论对比该篇的两版译本。福建师范大学博士生吴青科的发言题目是“近代政论思想与民族诗学的启蒙和建构”,探讨近代中国民族诗学的有关需要突破以往的单纯诗学的范畴,采取从政治话语到诗学话语的认知思维,因此从近代政论文的角度去考察近代民族诗学建构的理念内容和方法系统对探源和建构“民族文化自信”具有十分重要的意义。吉林大学硕士生王雨薇的发言题目是“论《三侠五义》的‘清官侠客’写作模式”,《三侠五义》作为清代侠义公案小说的压卷之作发展了“清官侠客”这一侠义公案小说的经典写作模式。追本溯源,这一模式体现了儒家文化与墨家文化在传统武侠创作史上的互补交融。上海外国语大学硕士生胡新雅的发言题目是“‘第二自然’概念流变的两条路径”,从文论视角切入,通过梳理第二自然这一概念自古希腊时期至20世纪的流变过程,发现其存在哲学与美学两条发展路径,前者又分支出伦理学、马克思主义哲学等发展方向,展现出其丰富的理论内涵和在当代广阔的理论前景。福建师范大学硕士生胡晨曦的发言题目是“人工智能对文艺创作主体的影响——从‘华智冰’谈起”,提出在人工智能文艺创作热潮甚盛的时代背景下,我们人类的创作主体性该如何得以维护?人类所特有的灵感思维在创作中如何发挥它的作用?以及人类智能创作应该处于怎样的位置?并且又该如何与人工智能创作共处等问题。郑州大学硕士生杨萌迪的发言题目是“新世纪伊格尔顿的文学文本理论研究”,分析伊格尔顿的文学文本理论从实践层面,连接了语言、细读与虚构,强调文学文本的行动效力,实质仍然是文本功能论。广东外语外贸大学硕士生费周瑛的发言题目是“‘讲’好中国故事的译学方案”,立足译学界,研察翻译在讲好中国故事中如何发挥应有的作用,设计系统化的译学方案。宁波大学硕士生蒋梦缘的发言题目是“寒山诗英译在美国的经典化过程剖析”,梳理寒山诗自1933年进入美国后的译介及经典化过程,分析文学交流框架下寒山诗英译在美国广泛流传。安徽大学硕士生陈钰的发言题目是“暴力的逻辑:情感、身体、个人主义——加拿大汉学家艾莉森·贝莉的明清文化研究”,加拿大汉学家艾莉森·贝莉以情感史为理论框架,采用跨学科的比较研究方法,通过聚焦于明清时期的情感力量,审视暴力以及围绕暴力的言语所代表的情感、仪式和政治意识形态问题。武汉大学硕士生韩彩琼的发言题目是“从汉学到中国学:重审1964年美国汉学大讨论”,讨论了美国学界1964年开展的“中国研究与社会科学学科”专题讨论会与后续论争。这是美国学界关于中国研究的重要基础理论的探讨,展示了美国中国学发展的内在逻辑。 31日上午9-12点是现代文学与世界文学专场,由浙江大学文学院盘剑和金进教授负责点评。哈佛大学东亚系博士生陈济舟的主题演讲是“我们为什么要研究灾难叙事?:一次在文学和人类学之间的方法尝试”,从宏观视野指出人们对于灾难叙事和文化的关注发于人本主义的关怀和对人类文明共同体续绝存亡的忧患之思。剑桥大学博士生周德成分享了“Boxed and Out of box:Singapore poetics with Singapore as method”,他从数字和字母互相转换和阅读理解的案例出发,重新讨论了诗歌、华文、汉语,中国性以及华语语系等概念,从而反思“新加坡文学”如何定位的问题。哈佛大学博士生曲洋的发言题目是“‘哪些文学, 谁的世界?’:在跨亚洲视角下反思世界文学”,主要回顾了“世界文学”研究领域的起源与发展, 并着重介绍几位具有代表性的学者及其论述;其次尝试在跨亚洲视角下重新思考“世界文学”这一概念所带来的机遇和挑战,尝试对“比较/世界文学”研究中常被诟病的欧洲中心论 (Eurocentrism) 以及博而不精 (dilettantism) 等问题进行回应。芝加哥大学博士生何彦霄的发言题目是“Seleucid Entertainment, the Western Sea People, and Popular Performers in the Long Hellenistic East”,通过详尽的考据和梳理,古罗马背景下的表演现象学进行研究和分析。北京大学博士生程格格“平民立场与转型中国——作为现实主义史诗剧的《人世间》”,通过关注作品对历史经验的选择性书写,背后的情感结构,与作为主旋律家庭伦理剧的价值导向,她认为《人世间》提供了一种变局时代的“文化治疗”与文艺作品的“替代性满足”。华东师范大学博士生熊静娴的发言题目是“方言写作与时代‘异声’:浅议《山乡巨变》中的语言”,将《山乡巨变》的创作纳入方言与国语/普通话缠绕发展的历史脉络中考察,运用史料与文本互相结合论证的方法,试图对《山乡巨变》背后的创作逻辑和周立波运用方言写作的策略进行解读。厦门大学博士生岑园园的发言题目是“南洋话语与地球村神话——生态批评视角下的王润华诗歌解读”,分析王润华诗歌中所表达的自然亲和态度,以及批判现代科技对自然的祛寐及现代工业文明对自然的破坏,呼吁人类重视保护自然生态,重新体会自然之美。浙江大学博士生朱钰婷的发言题目是“90年代以来气候变化题材的中国科幻创作研究”,梳理了90年代以来气候变化题材的中国科幻小说显示出多元化格局和极富生命力的创作新态势。浙江大学博士生杨城的发言题目是“新时代城市话语中的考试隐喻研究”,发现考试隐喻作为中国城市话语的特色隐喻使用频率高于战争隐喻,并通过概念整合的认知机制进入新时代城市话语;在新时代城市话语中,起到了语用修辞、形象塑造和共情认知的功能。最后,对待城市话语中的考试隐喻应当利弊兼顾,不断开拓新的话语隐喻研究路径。 31日下午是中国当代文学专场,上半场(2-4点)由浙江大学文学院翟业军和邢程教授负责点评。中山大学博士生生刘平的发言题目是“上海弄堂文化下的男性形象——评王安忆小说《逃之夭夭》”,他认为上海弄堂文化滋养无名男性的生长,无名男性映衬出上海弄堂文化的世俗性。二者相互映照,共生共存。王安忆在小说中塑造男性形象,是为了呈现弄堂文化的世俗性,反衬女性地位提高,提醒读者关注小人物,他们才是大多数人生命的底色。扬州大学博士生李一男的发言题目是“电影:格非小说新用典”,对“影典”的作用及其主旨的探讨是对小说的深解读,同时也说明电影作为一门独立艺术,突破“依附论”的包围,以输出的方式参与到文影互动的关系中。复旦大学硕士生曹禹杰的发言题目是“声音内外与文化变革:《黄河大合唱》是怎样唱起来的?”,通过梳理《黄河大合唱》云谲波诡的前史和黄河符号,重返多元驳杂的语境。《黄河大合唱》则通过文学修辞与文本符码的运作,在中华民族存亡之际重构黄河、声音与民族的文化形象,不仅有力扭转了近代中国的屈辱面貌,更是在怒吼中向世界宣告一个民族的觉醒与雄起。北京第二外国语学院硕士生李舒萌的发言题目是“语言之镜:北岛后期诗歌中的镜子意象及其诗学建构”,以《在天涯:诗选1989-2008》(2015)为例,按照镜子意象所折射的自我、文化与历史三个维度,阐释北岛后期诗歌所要表达的身份认同问题。北京师范大学硕士生张楚丹的发言题目是“从《丰乳肥臀》中看‘性’描写的隐喻义”,她认为《丰乳肥臀》是血与肉的苦难史,亦是“性”与“欲”的解放史。揭开“性”的表层面纱,深入挖掘“性”背后的价值,不难发现“丰乳”和“肥臀”性器官内含深层的蕴意,并在生存伦理、性别伦理和性欲伦理方面都蕴含着作者的深刻思考。华东师范大学博士生胡晓敏的发言题目是“前现代中国性话语的谱系考察”,通过聚焦于前现代中国性观念尚未发生的古典认识型中的房中文献与艳情说部两种至关重要的思想与表达形式,从中归纳出“人道”与“淫欲”的两种传统构型,并分析晚清以降在与西学思想不断交会的过程中从“淫”到“性”的认识型之重大转变。西北大学硕士生翟美菁的发言题目是“制造文体家——论沈从文 1930 年代的文体选择”,讨论沈从文从早期芜杂的多文体“写作实验”,发展到以小说与散文两种文体为主的创作,文体意识也从早期的盲目、随意,到1930年代之后的个人化的文体自觉。北京师范大学硕士生李言的发言题目是“民国武侠小说‘连环格’叙事策略”,民国武侠小说的“连环格”叙事策略可追溯至明清白话小说,核心原因来自于大众对情节持续渴求引发的消费冲动。民国作家在“连环格”叙事创作上生发出时间和空间连续性两种样态,并构成民国武侠小说叙事的重要特征。北京外国语大学硕士生韩祎然的发言题目是“中日新感觉派作家传统意识的再解读——以施蛰存、川端康成为例”,采用平行研究方式,通过对两位作家双重身份的探索,领略其对民族文学的继承与发展,在此基础上为民族文化传统寻求可再生之路。福建师范大学硕士生盛尹桑的发言题目是“平衡理想的完美世界与现实的残酷世界——当代文化语境中《老实人》诠释”,置于当下的文化语境,尝试重新诠释《老实人》对于21世纪的启蒙教化作用。 下午4-6点是中国现当代文学专场下半场,由浙江大学文学院陈力君和张广海教授负责点评。扬州大学博士生王慧慧的发言题目是“建党精神的开创与书写——中国共产党发轫时期(1917— 1927)文学轨迹寻踪”,依凭中国现当代文学最初的发展轨迹来探源中国共产党人发轫时期的精神品格,不仅是进入文学空间的独特视角,更是对中共党史和中国现当代文学史进行综合研究的重新认知。浙江大学博士生李莉的发言题目是“载新与守旧之间——民国旧体小说序跋文献辑录综述”,通过对民国时期的旧体小说序跋的梳理,完整透视三十余年的小说理论与创作概貌,并对该时期旧体小说序跋的内容与形式予以介绍。首都师范大学硕士生李越颖的发言题目是“周作人《自己的园地》版本考释”,从晨报社本到北新本的重新修订,是周作人“文学店”的开门与关张的见证,是周作人两次思想转变的见证。扬州大学硕士生孙欢的发言题目是“解读许地山小说中的情感创伤书写与疗愈”,以情感为主题去解析许地山小说中的创伤书写,发掘文本中人物的情感创伤经历以及探究他们的创伤疗愈途径。安徽大学博士生余冰清的发言题目是“‘情侠’的世界——论金庸武侠小说的情感叙事与公共话语构成”,亲密关系与情感叙事作为建构社会秩序和定义个人身份的基础,在文本内部遮蔽甚至消解了关于“侠义”的公共话语,构成了金庸小说隐含的反武侠面孔与现代性质素;同时折射出香港华语语系文学对“身份危机与认同”这一主题的反映与再生产。浙江大学硕士生公言海的发言题目是“在清醒与慈悲中前行——论阎连科的灾难书写”,通过对阎连科灾难创作的梳理,认为他的小说中始终充溢着一种希望,这主要体现为小说中人物反抗灾难时总怀有希望,以及小说的“光明的尾巴”。安徽大学硕士生基语馨的发言题目是“何以冠‘文学’之名——‘×文学’网络流行语构型下的唯名论游戏”, 认为在唯名论的影响下,现代主义对自律的执着追求却自反地导致身份和价值的瓦解,“×文学”构型则是这种现代主义自反逻辑悖论下的产物。但这并不代表文学之名终将沦为空洞的能指,“×文学”构型正是通过对文学之名的戏仿来解构意义,以反思性的批判表达无意义之意义。浙江大学硕士生徐暖阳的发言题目是“《长恨歌》与《荒人手记》中都市空间书写的比较”,认为两部小说可以从都市空间的构筑方式、空间形式和空间表达这三方面进行比较。两部小说的对比能为探究都市文学提供对照性的思考,并搭建一种对话的视野。浙江大学硕士生朴努力的发言题目是“20世纪八十年代海峡两岸电影创作主体的身份认同——以张艺谋和侯孝贤电影中的乡土空间为例”,选择中国大陆第五代导演张艺谋、中国台湾新电影运动导演侯孝贤为主要讨论对象,从他们的生平与电影创作的关系入手,挖掘他们各自不同的文化身份与关注视野,分析两位导演通过影像表现的乡土空间。广西大学硕士生张梓钰的发言题目是“克拉拉突破他者化的交往桥梁——《克拉拉与太阳》的主体间性研究”,小说以太阳能人工智能机器人克拉拉为第一人称叙述者,展现被视为“他者”的克拉拉与不同主体间的交往互动,探索当下科技发展与人类伦理冲突的解决路径,这也是石黑一雄希望突破人类中心主义处理科技与伦理的矛盾的一种尝试。 本次论坛就学科前沿问题展开了深入而有前瞻性的探讨与展望,学员们踊跃发言,认真学习。参会的两百余名学生分别来自哈佛大学、剑桥大学、牛津大学、纽约大学、芝加哥大学、加州大学圣地亚哥分校、新加坡国立大学、南洋理工大学、马来亚大学、马来西亚博特拉大学、马来西亚拉曼大学、浙江大学、北京大学、北京师范大学、复旦大学、南京大学、中国社会科学院大学、武汉大学、中山大学、华东师范大学、四川大学、山东大学、厦门大学、兰州大学、中国传媒大学、西南大学、暨南大学、华南师范大学等国内外知名高校,大家齐聚一堂,教学相长,畅谈学术,切磋思想,共襄盛举。 浙江大学文学院研究生暑期学校近五年来都由文学院海外华人文学与文化研究中心组织,采用的是学术论坛的形式。研究生中文学术论坛是浙江大学文学院响应建设一流学科的号召,积极参与中国文化自信建设,拓展中文学科学术视野,推动全球中文学术发展,提升文学院在全球中文研究领域形象的重要尝试。论坛为东西方大学研究生提供了一个跨学科、跨文化、跨语际的学术交流平台,研究生们既是参与者,也是讨论者,有利于培养青年学子的多元文化视野,加强海内外高校之间的交流合作。论坛长期合作方为新加坡国立大学中文系,迄今为止已成功举办五届,后续将持续推出,浙江大学文学院将为打造具有国际影响力的品牌学术活动而不懈努力。(撰稿人:倪子惠、朱钰婷、李一扬、石静媛、曾宇昕、朴努力、李扬帆、袁一丹)