中国现当代文学与文化研究所第一、第二支部“喜迎党代会·新年话感悟·冬至送温暖”活动成功举行

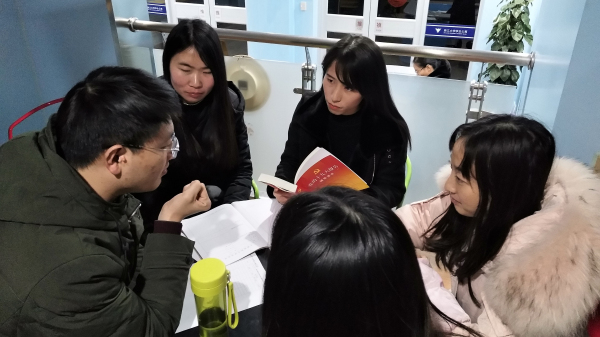

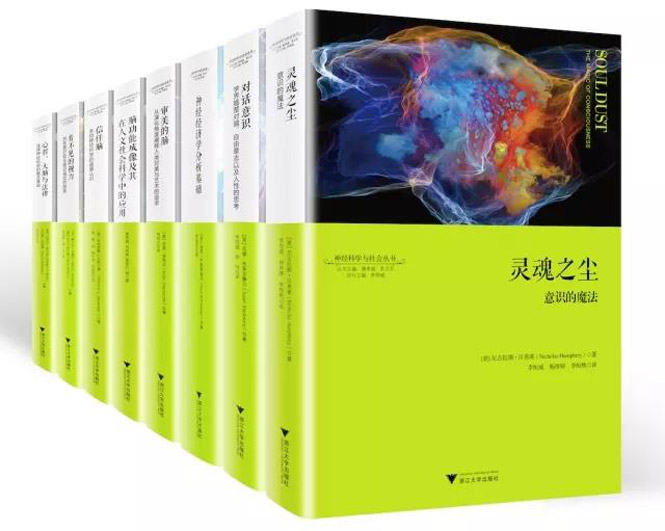

2017年12月22日,人文学院中国现当代文学与文化研究所研究生第一、第二党支部“喜迎党代会·新年话感悟·冬至送温暖”活动在教学主楼中文系377教室成功举行。本次活动作为浙江大学人文学院党总支“知书·明心·健体”活动的重要组成部分,以其充实的内容、高远的立意和丰实的内涵受到了研究所内研究生同学的广泛关注。中国现当代文学与文化研究所研究生第一党支部、第二党支部全体党员,团支部部分团员参加了活动。活动由中国现当代文学与文化研究所研究生第一党支部书记刘莹谱、第二党支部书记韩宇瑄主持。活动分三个部分举行。在首先进行的第一部分“喜迎党代会”部分,刘莹谱同学带领大家温习了《决胜全民建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,并着重选取其中的“文化自信”方面进行讨论,同学们纷纷结合中文学科背景和文艺工作座谈会召开后当代文学大发展大繁荣的现实谈了体会,表示“文学染乎世情,兴废系乎时序”,文学艺术是文化自信的重要和来源,作为未来的文艺研究者,我们要坚持党“文学为人民服务,文学为社会主义服务”的文艺工作路线,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,洋为中用、古为今用、百花齐放、推陈出新,书写中国文化新的辉煌。韩宇瑄同学带领大家学习了《中共浙江大学委员会关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》《中共浙江大学委员会办公室关于做好浙江大学第十四次党代会宣传工作的通知》《关于召开中共浙江大学第十四次代表大会的通知》几份重要党委文件,指出在全国上下学习贯彻十九大精神的热潮中,作为青年党员的我们要统一思想,充分认识学习宣传贯彻党的十九大精神的重大意义、认真学习,全面准确领会党的十九大精神,联系实际,把党的十九大精神落实到建设世界一流大学的实践上来。针对即将召开的浙江大学第十四次党代会,韩宇瑄表示第十四次党代会是我校政治生活中的一件大事,也是学校加快建设世界一流大学进程中的一件大事,会议以“牢记使命,勇攀高峰”为主题,将听取和审查中共浙江大学第十三届委员会报告,选举中共浙江大学第十四届委员会,并选举产生新一届纪律检查委员会,广大党员同志要努力学习会议内容,领悟会议精神,做到实处,走在前列。紧接着,在第二部分“新年话感悟”中,两个支部的党员同学分别就学习经验、就业攻略、生活疑难等问题展开交流,第一支部的硕士生同学年轻新锐、思维活跃,洋溢着青春的气息;第二支部的博士生同学学养深厚、经验丰富,体现着学术的积淀,两个支部的交流与碰撞,共同谱写出一曲中国现当代文学与文化研究所学子的青春之歌。伴随着交流接近尾声,第三部分“冬至送温暖”环节开始,两位支部的党支书均代表支部党员为自己支部的同学准备了丰厚的图书大礼,这其中,有《习近平总书记系列重要讲话学习读本》《之江新语》《习近平用典》《旧制度与大革命》这样的理论学习书籍,也有《红岩》《青春之歌》《铁道游击队》《林海雪原》《苦菜花》《保卫延安》这样的红色文学经典,更有新时期的茅盾文学奖获奖作品《抉择》《历史的天空》《芙蓉镇》等,两位支部书记相互交换了图书,并表达了对于支部党员同学加强理论学习、了解革命历史、增强文化自信的期待。活动在热烈友爱的氛围中落下帷幕,通过活动,两个支部的党员同学增进了友谊、增长了见识,坚定了信仰,“知书·明心·健体”的理念得到了弘扬。(文/韩宇瑄 图/刘莹谱 姜双超 王佳黎)