2025-09-27

作者:

浏览次数:35

2025年7月1日-7月15日,为期十五天的,由浙江大学文学院主办的“2025浙江大学SDG全球暑期学校:当代文学与全球可持续”圆满举办。

本次论坛由浙江大学文学院主办,浙江大学文学院海外华人文学与文化研究中心承办,在十五天的暑期学校系列里,十六位国内外知名学者分享了二十三场中文学科专题讲座,其中英文演讲十四讲,中文演讲九讲,演讲内容涉及中国古代文学、中国现当代文学、文艺学、比较文学与外国文学等诸多学科。本年度暑期学校面向全球知名高校中文学科招生,共收到175份申请,最终录取49人,其中校外30人,本校19人,其生源来自浙江大学、北京大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学、北京师范大学、吉林大学、美国杜克大学、剑桥大学、匈牙利罗兰大学、高丽大学、韩国外国语大学、新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学、马来亚大学、印尼乌达亚纳大学、台湾大学、香港大学、香港中文大学、澳门大学。演讲嘉宾包括新加坡国立大学许齐雄、苏瑞隆、林立、涂航;新加坡南洋理工大学游俊豪;美国加州大学戴维斯分校鲁晓鹏;香港中文大学中文系陈济舟;复旦大学郜元宝;华东师范大学文贵良;苏州大学王尧、季进;上海外国语大学宋炳辉;中国人民大学张洁宇、南京大学文学院刘俊;《南方文坛》曾攀和《探索与争鸣》叶祝第等学术名家。嘉宾阵容强大,受邀请学者都是饮誉海内外的东亚语言与文化研究方面的重要代表。

第一环节:2025浙江大学SDG全球暑期学校线下名师讲座系列

2025年7月1日上午9:00-11:00,新加坡国立大学中文系许齐雄教授带来本次暑期学校的第一讲:Understanding Cultural andIntellectual ldeas with LocalDocuments and Knowledge: The Case of Li Guangdi,本次暑期学校拉开序幕。许齐雄教授以清初理学名臣李光地为核心个案,探讨地方文献与本土知识如何重塑我们对“文化”与“思想”的理解。他首先勾勒福建安溪湖头李氏自明中叶以来由经济资本转化为文化—政治—学术资本的历程,指出晚明科举链与宗族建设的同步扩张,为李光地登上中央舞台奠定社会基础。随后聚焦李光地本人:面对华南宗族普遍“小宗化”、宗法礼仪失序的困境,他以政治身份与理学权威为杠杆,重新设计祭祖礼制——用“官爵”取代“宗子”主祭,用“由国家赐予的品秩”重构“世禄”,并借程朱“小宗可祭四代”之说,把庶民合族轮祭的既成习俗纳入礼学框架,实现“古典—时制—俗例”的三重调和。许齐雄进一步揭示,李光地与其孙李清馥通过编纂《清溪李氏家世学派》及计划中的《国朝编录》,有意把“四支庶裔”的家族记忆书写成连续五百年、跨越明清的理学统绪,从而为自己一支在宗族内的领导权提供历史正当性。由此可见,祭祖礼仪与族谱叙事并非单纯复古,而是活生生的权力—资源再分配策略;只有结合地方档案、族谱、口述与物质遗迹,才能透视理学名臣如何在基层社会“做文化”,以及帝国意识形态如何在地方被重新拼装、利用和再生产。

许齐雄教授讲座剪影

2025年7月1日下午4:00-6:00,加州大学戴维斯分校教授鲁晓鹏为同学们带来第二场主题讲座:Chinese film studies in the world: history, paradigms, and state of the field,系统梳理华语电影研究发展脉络,剖析中外影坛互动新趋势。讲座指出,西方华语电影研究起步于20世纪七八十年代,Roy Armes、Jay Leyda等学者的著作成为早期重要成果,《牛津世界电影史》等典籍将华语电影纳入世界电影研究范畴。国际三大电影节(戛纳、威尼斯、柏林)为华语电影提供重要展示平台,香港新浪潮、中国新电影等浪潮推动华语电影走向国际,李安《卧虎藏龙》、张艺谋《英雄》等作品创下海外票房佳绩。在研究范式上,讲座梳理了民族电影、跨国电影、华语电影、华语语系电影等核心概念,提及2024年中外学界围绕中国电影研究范式与电影史书写的讨论,以及生态电影、动画电影、女性电影等新兴研究领域。针对中外影坛互动,鲁晓鹏分析了合拍片的跨界特征,以《巨齿鲨2:深渊》《瞬息全宇宙》等为例,探讨跨太平洋合拍片中的文化融合与身份认同,同时指出需打破“异域奇观+政治符号”的刻板印象,通过“期待视野融合”促进中外文化理解。讲座还提及中国动画的国际影响力提升,如《哪吒2》海外上映,相关学术研究持续推进,为华语电影研究注入新活力。

鲁晓鹏教授讲座剪影

7月2日上午9:00-11:00,新加坡国立大学中文系许齐雄教授为同学们带来第三讲:An overlooked tradition of Neo-Confucianism during the Qing The Case of Yang Mingshi。许齐雄教授以清代被忽视的“理学”传统为核心,通过杨名时(1661-1736)这一案例,质疑当前北美与中文世界流行的“宋明以后无真理学”论断。他先梳理北美研究脉络:从狄百瑞“哥伦比亚学派”到包弼德“理学=自我修身+民间自愿组织”的定义,均把清代排除在外。然而杨名时一生恰以“守敬立诚”为信条,把乃师李光地的《诗所》《榕村全集》等带进顺天府学、国子监与翰林院,形成一条“中央—省—州县”层层递传的理学网络;更在云南力行社仓、盐政、矿税等改革,用“自愿捐贮+官方备案”重塑朱熹乡约精神。雍正帝却因杨坚持“士人以诚敬平衡君权”,屡斥其“古板盗名”“乡愿”,终借抄录密折一案剥夺奏事权,并以5万两盐课银逼其流放滇南七年。透过杨与雍正间围绕“持平”“至仁”“不敢为天下先”的往复辩难,可见冲突并非简单的满汉或科甲之争,而是理学“以德抗位”传统在君主专制高峰期的最后一声回响。因此,只有把清代官方政治史与地方治理、经学讲授、社仓实践重新缝合,方能发现:18世纪理学并未消亡,而是转入省政—学政—书院—宗族交织的新场域,以“官方身份+民间自愿”的混合形态继续塑造帝国治理与士人身份。

许齐雄教授讲座剪影

2025年7月2日下午2:00-4:00,加州大学戴维斯分校教授鲁晓鹏带来第四讲,以East-West comparative literature: discdipline, methodology, crisis, innovation为主题探讨当下研究焦点。讲座开篇鲁晓鹏指出,比较文学作为跨语言、跨国界的全球性研究,涵盖文字、影视等多媒介,东西方比较文学长期以“比较诗学”为核心,刘若愚、宇文所安等学者曾深耕古典文学对比,探讨“诗言志”与西方模仿论的差异。他特别回顾了20世纪70年代“比较文学中国学派”的探索,李达三(John Deeney)等学者在台港地区提出融合法、美两派优势,关注非西方与第三世界文学,早于詹姆逊、斯皮瓦克等人的后殖民批评。然而这个学科自建立以来,面临不少话语争议,根本原因在于以“法国学派”、“美国学派”为参照对象建构的“中国学派”,是一场时空的错置,甚至有故步自封、画地为牢之嫌。与此类似,“中国电影学派”的理论话语同样存在主体性焦虑,以及中西跨语际交流中有关“学派”概念指涉的含混,暴露出“中国电影学派”中心话语构建存在逻辑性问题。

鲁晓鹏教授讲座剪影

2025年7月3日上午9:00-11:00,新加坡国立大学中文系林立教授以其研究著作《Cultural transplant: Chinese old-style poetry writing in colonial Singapore (1887-1945)》为主题,开展第五场讲座。该书以“文化移植”为核心视角,系统梳理了这一时期新马地区出版的约5万首古典汉诗,填补了新华文学源头研究的空白。林教授指出,这些诗作不仅数量丰富,艺术水平甚至超越白话作品,邱菽园等诗人的创作更是成为理解新加坡华语文学的关键。诗作兼具“表达性文献”价值,生动还原了华人移民的思乡情愫与异域生活,如邱菽园《星洲送别何录事》便刻画了移民男女的孤独与牵挂。林教授以“园艺移植”与“嫁接”为喻,解析汉诗在南洋的文化适应:既保留用典、格律等传统内核,又融入马来语词汇(如“susah”“sayang”)与本地风物,形成独特的“南洋诗学”。同时,作品也呈现出华人“双乡意识”,既有“落叶归根”的故土情怀,也有“落地生根”的本土认同。该著作还聚焦左秉隆、黄遵宪等清代领事诗人的开创作用,以及邱菽园推动“星洲”命名、发起“星洲八景”创作等文化实践,更收录日占时期《兰花集》等地下诗作,完整呈现古典汉诗在新加坡的发展脉络,为华语语系研究提供新范式。

林立教授讲座剪影

2025年7月3日下午2:00-4:00,新加坡国立大学中文系林立教授聚焦“Neoclassicism: the tendency of modern old-style poetry writing”开展第六场讲座,向我们梳理出一条跨越百年的旧体诗创新脉络。林教授指出,19世纪末,梁启超提出“诗界革命”,主张以“旧风格含新意境”,黄遵宪、谭嗣同等人积极响应,将西方学说、现代事物融入诗作,却因生硬堆砌新名词、外语音译词等问题遇阻。左秉隆作为早期实践者,在诗作中以传统典故喻现代事物,如《咏轻气球》《潜水艇》,既保留古典韵律,又展现南洋风貌与科技景观,还融入对和平的思考。林教授表示,如今的当代诗人延续创新之路,独孤食肉兽、李子、曾少立、杨弃疾等诗人,以旧体诗词形式书写现代生活,将地铁通勤、办公室场景等融入作品,还借助网络平台互动修订,在传统格律与现代语境间找到平衡。最后,林教授对整个讲座进行总结,他认为从清末“诗界革命”的探索到当代诗人的实践,现当代旧体诗始终在传统与创新间寻求突破,为古典文学形式注入现代活力。

林立教授讲座剪影

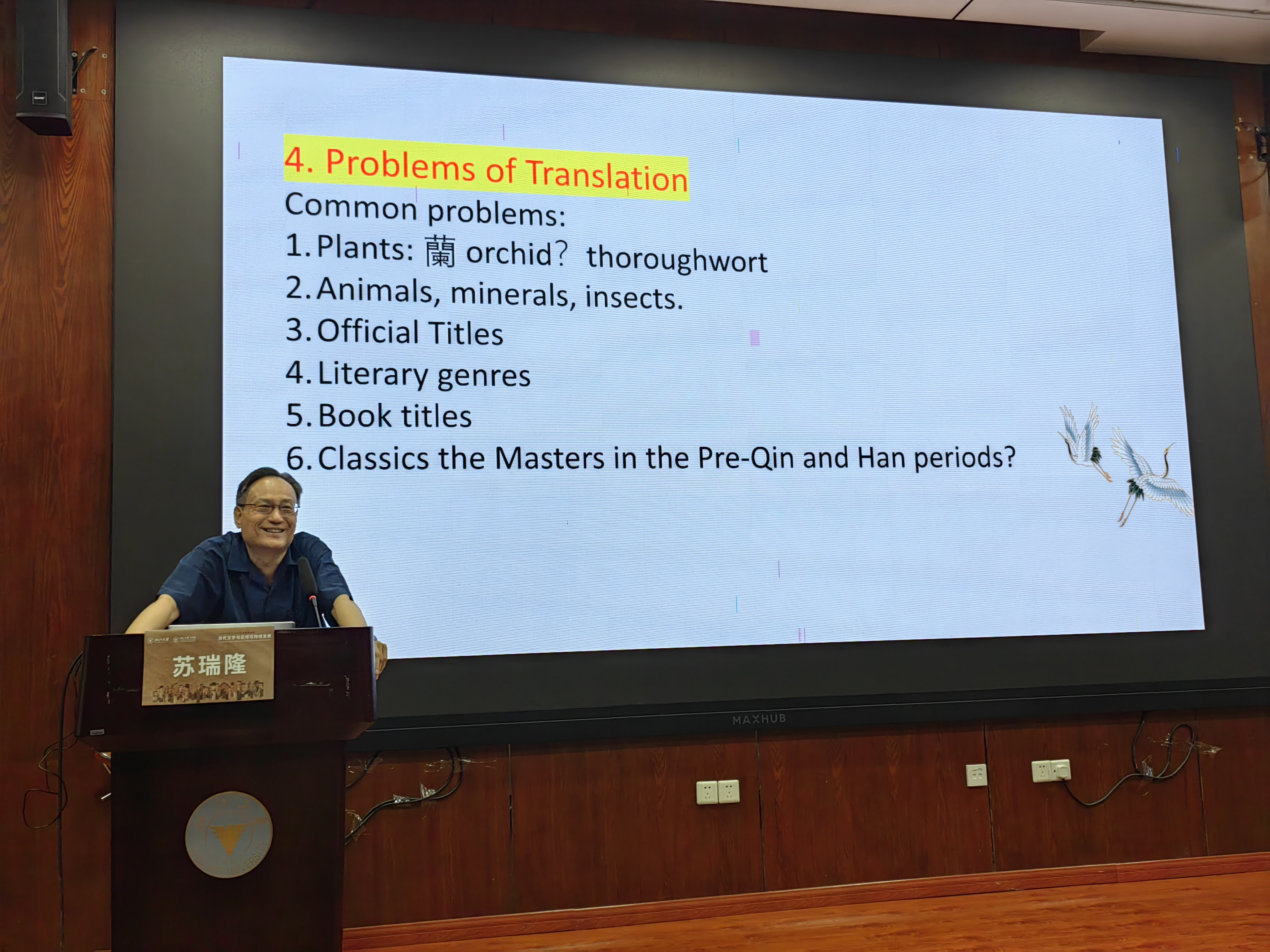

2025年7月4日上午9:00-11:00,新加坡国立大学中文系苏瑞隆教授带来暑期学校讲座第七讲:Research Methodologies in the Study of Fu (Rhapsody) Literature。系统阐述了辞赋(Fu)研究的方法论体系,强调扎实的文献基础与跨学科视野的重要性。演讲从汉学(Sinology)的定义与历史出发,追溯西方汉学起源,指出早期汉学家多语言能力的传统及其当代启示。通过具体案例,如鲍照《芜城赋》的创作背景考辨、《西京杂记》所收赋作的真伪鉴定,以及邹阳《酒赋》的文本分析与年代推断,生动展示了如何通过细读文本、辨析语词、考据典故和比对不同时代语言特征等方法,提出新解、质疑成说。此外,还深入探讨了“赋”体名称的源起与论争,反思传统“铺陈”理论的局限,进而主张“诵”作为动词本义在界定文体与理解早期赋诗活动中的核心地位,凸显了从先秦语用情境中理解文体发生的重要性。最后,苏瑞隆教授也强调研究者需具备国际视野、多语言能力,并广泛涉猎理论、积极参与学术对话,从而在辞赋与中国古典文学研究中发现新问题、开拓新路径。

苏瑞隆教授讲座剪影

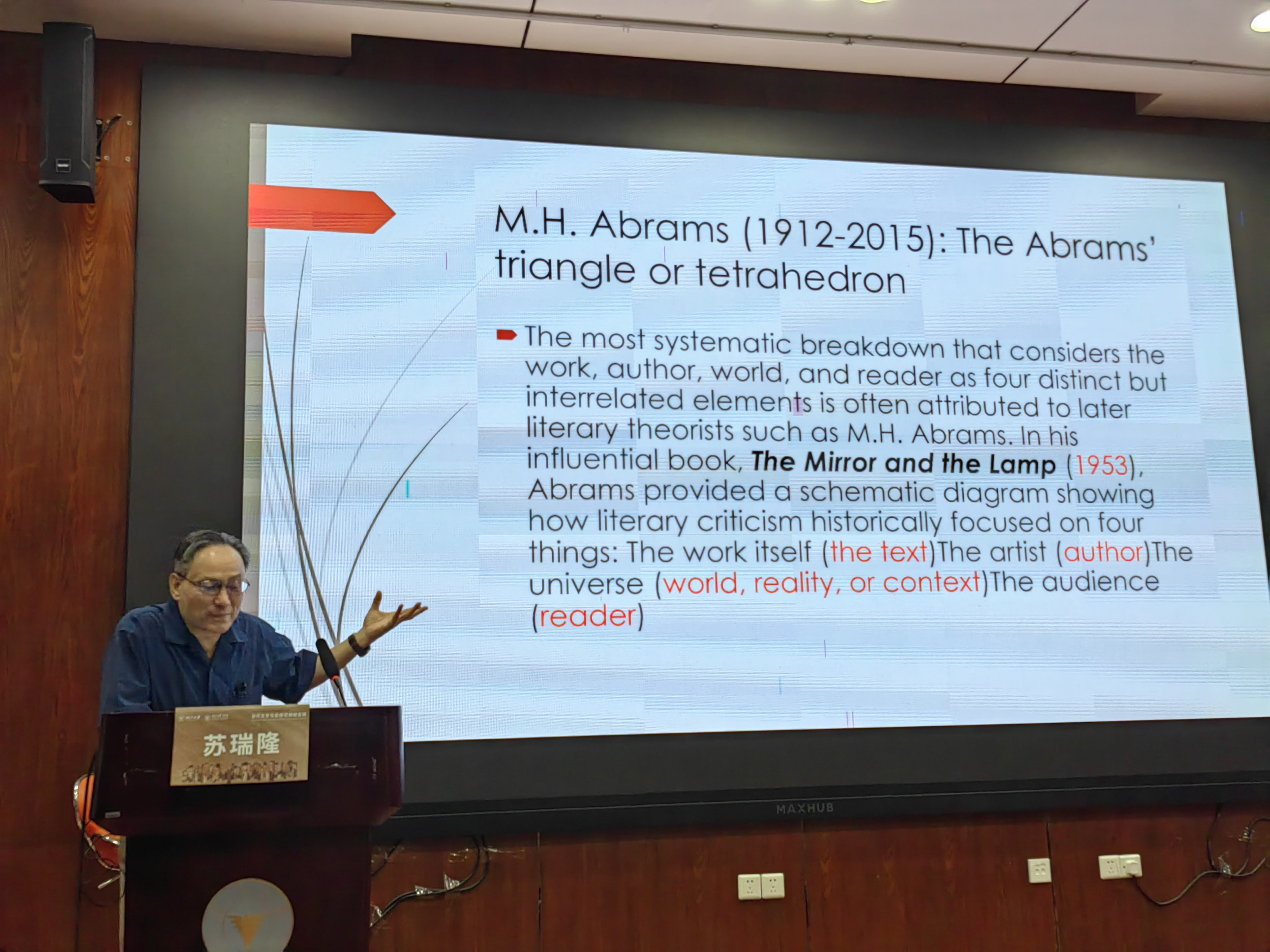

2025年7月4日下午2:00-4:00,新加坡国立大中文系学苏瑞隆教授带来暑期学校讲座第八讲:Approaches to Author Studies: The Case of Bao Zhao (ca.414–466)为案例,探讨作家研究的方法。苏瑞隆教授首先阐释作家研究的内涵,需深入作家生平与作品,并结合M.H.艾布拉姆斯“四要素”(世界、作家、作品、读者)及罗兰·巴特“作者之死”理论,强调从文本与读者解读切入。演讲围绕鲍照展开多维度分析:生平上,依据虞炎《鲍照集序》梳理其贫寒出身与频繁仕途变动,结合《侍郎报满辞阁疏》《请假启》等文本,还原其贫困生活,还提及他对书法、音乐(尤其是琴)的兴趣,以及患糖尿病、脚气病和服用五石散、黄精的健康状况;皇家赞助方面,鲍照一生依附刘宋诸王,以《中兴歌》等作品献孝武帝,且开创模仿吴歌、西曲的先河,采用绝句体创作;在评价层面上,引钟嵘《诗品》指出其诗风源于“二张”,善状物、风格刚健,也提及其“才秀人微”与“险俗”特点,《南齐书·文学传论》则肯定其“惊挺”“险急”的文风。最后,苏瑞隆教授总结鲍照是六朝文学过渡期的关键诗人,其独创风格,甚至超越谢灵运、颜延之,成为当时最受推崇的诗人之一。

苏瑞隆教授讲座剪影

7月5日上午9:00-11:00,香港中文大学中文系陈济舟教授带来暑期学校讲座第九讲:Emancipated Sheep, Amal Cattle, and Snow Leopard: Numinous Encounters in Borderland Literature。陈教授的课程从“如何构建边境地带”切入,并鼓励学生从自己熟悉的地域进行地缘诗学视角的分组讨论,而后结合地理、地形与历史脉络展开对西南地区范围界定和西南文学与文化的知识讲授。他借《史记》记载勾勒西南作为“帝国核心势力之外边境地带”的历史定位,继而串联汉唐至宋元政权沿革,直至三线建设、西部大开发等现代政策,呈现其地理政治的动态演变。在理论建构层面,陈教授引入歧路学、德勒兹的“根茎理论”及后殖民学者斯图尔特・霍尔的“根源与路径”理论,又介绍了东南亚“佐米亚”地理概念,指出其作为文明边缘地带的过渡与缓冲功能。他特别分析了西南地区“屯垦”“土流”等治理模式,以及藏羌彝民族走廊、东南亚语言联盟等文化现象,阐释西南在华语文脉中的独特位置。他一方面援引胡晓真“西南叙事”理论,强调不同类型文本对西南自然与文化环境的叙事功能,将电影纳入叙事,另一方面借李怡“地方路线”理论,批判将地方文学窄化为地域保守主义的倾向,提出通过西南视角重构互联的现代中国文学图景。文学方面,陈教授主要介绍了艾芜、何其芳、李劼人等现代文学中的西南作家及其作品,又联系抗战时期西南联大作家群及知青文学时代背景,探讨西南叙事中“歧路学”的路径隐喻与“风物”的感知系统。最后,陈教授简要介绍了戴明贤、阿来、童末等当代西南代表作家作品,强调在地经验对文学经典化的影响,呼吁在华文文学研究中发掘被忽略的地方叙事维度。

陈济舟教授讲座剪影

7月5日下午2:00—4:00,香港中文大学中文系陈济舟教授带来暑期学校讲座第十讲:A Passage to Southwest China: Between Paths, Things, and Literature。陈教授首先介绍了陈教授以邱炯炯的《椒麻堂会》为切入点,展开对西南叙事与地方文化的探讨。他介绍了邱炯炯作为四川籍艺术家的创作历程,其纪录片主要通过口述历史交织个人与国家记忆,而《椒麻堂会》以无实景绘制背景的形式,在洛迦诺等国际电影节斩获大奖,是西南叙事的一个重要窗口。陈教授指出,《椒麻堂会》借川剧“堂会”形式,以“麻”为核心隐喻串联感官、情感、历史与政治。“麻”作为西南本土风味,其味觉上的刺痛与麻木感,被转化为历史感知的象征。“花椒”“剩饭”等意象,则将政治博弈具象为可感知的生活场景,让“麻”的感官体验从味觉延伸至情感麻木,如以鸦片中毒消解苦难记忆,达成情感宣泄。陈教授还特别以川剧丑角为例,解析“丑角”的双重性:丑角传统既具世界性戏剧基因,又融入川剧“鸡脚”“马脸”等本土角色类型从而极具地域特色,并通过《双拾黄金》等经典剧目展现对时代的批判意识。丑角和反串表演这种“不合时宜”的表演姿态,恰如西南叙事在主流文学史中的位置——既需打破地域作家的固化标签,又要通过麻、花椒等风物视角,进行情境化与在地化的世界感知、体认与理解,激活被遮蔽的地方经验,最终在多学科的交叉分析中认识西南。

陈济舟教授讲座剪影

7月7日上午9:00-11:10,来自新加坡国立大学中文系的涂航教授以How to Say No: The Art of Cynicism Across East and West为主题,开始第十一场演讲。旨在深入探讨犬儒主义在东西方哲学中的核心内涵、历史演变及其在当代社会尤其是中国语境中的复杂表现与现实意义,寻求在怀疑时代重建批判性主体性的可能路径。涂航老师指出,犬儒主义并非简单的消极否定,而是一种兼具抵抗与妥协的双重性的文化现象与生存策略。犬儒主义在现代常被误读为消极退出,实则为“明知虚伪却战略性服从”的生存智慧,其在东西方传统中也呈现出不同脉络:西方从古希腊的行为实践反抗至启蒙后退化为理性计算;中国则体现为道家的自然主义批判与近代章太炎、鲁迅等人的矛盾解读。在当代中国,犬儒主义表现为多重面向:话语策略上如“爱国是工作,反美是生意”和“精致利己主义”;生存实践中如“躺平”与“佛系”;文化心理上则如张爱玲式的虚无主义。最后,涂航教授强调应重拾古典犬儒“冒犯性真实”的精神,将其转化为“说不的艺术”,在怀疑中立足本真性,通过清醒认知与策略实践,重建个体主体性。

涂航教授讲座剪影

7月7日下午2:00-4:00,新加坡国立大学中文系的涂航教授带来暑期学校讲座第十二讲:Are Games Infinite? Videogame Studies as Method。下午的演讲涂航教授以詹姆斯・卡斯的“有限游戏”与“无限游戏”理论为出发点,系统探讨电子游戏的演变及其与现实世界的关系。卡斯将游戏划分为以胜负为目标的“有限游戏”和以延续为核心的“无限游戏”,而随着电子游戏从早期娱乐形式发展为大规模虚拟社交与模拟平台,二者的界限日益模糊,游戏逐渐从“逃避现实”转向“参与现实”,展现出对现实世界的重构能力。接着,涂航教授进一步提出三重研究视角:游戏作为现实的不完美模拟(鲍德里亚)、作为认知工具(福柯)以及作为人类根本属性的游戏精神,体现出现实与游戏深度融合的“游戏化”趋势。此外,跨学科方法揭示了游戏算法与政治现实的关联,也反思了技术异化与资本控制下的“游戏化”悖论。最后,涂航教授回归卡斯“无限游戏唯有一个”的论断,追问在现实与虚拟交织的当下,人类所追求的“无限游戏”究竟是生活本身,还是被技术与资本重构的虚拟框架,这一问题成为理解当代生存状态的核心命题。

涂航教授讲座剪影

7月7日晚上6:00-8:00,南京大学文学院刘俊教授带来暑期学校讲座第十三讲:The Cold War and the "New" New Literature: A New Literary Perspective。俊教授主要探讨冷战对中国当代文学的深刻影响,并提出“非典型冷战文学”这一概念。演讲者指出,尽管中国大陆在1949年后处于相对和平的环境,但实际上深度卷入了冷战格局,如抗美援朝、抗美援越等战争均是冷战背景下的“热战”表现。中国的文学表现却呈现出一种“非典型”的冷战特征,即将国际意识形态对抗内化为国内阶级斗争、反特斗争等形式,强调国家主权与独立自主,而非直接表现美苏对立。刘俊教授进一步提出,1949年后的中国文学是一种“新兴文学”,它在和平环境下试图构建一种独立于西方和苏俄传统的社会主义文学形态。这种文学具有强烈的政治性、功能性和创新性,是毛泽东“塑造社会主义新人”战略的一部分。但由于其过度否定传统、极端政治化,最终走向失败。尽管如此,这种文学实践仍是中国在冷战格局下探索文化自主性的重要表现。总而言之,冷战深刻影响了中国大陆文学的发展路径,其表现形态虽不同于西方主流的“冷战文学”,但同样具有意识形态功能,体现出中国在冷战中的独特立场与文化策略。

刘俊教授讲座剪影

7月8日上午9:00-11:00,新加坡南洋理工大学中文系游俊豪教授带来暑期学校讲座第十四讲:Detraditionalised and Renewed Qiaoxiang Areas。游俊豪教授以广东番禺和浙江温州为比较案例,探讨1978年改革开放以来传统“侨乡”如何在去传统化与再侨乡化之间重塑自身。他指出,改革开放后地方政府为争取侨资,把“侨乡”标签泛化,却忽视海外“华侨”已大多转为外籍华人,且与港澳同胞、国内移民和外来工共同构成新的地方人口结构。番禺凭借与香港亲友的紧密跨境网络,由昔日的劳动力输出地转为输入地:港澳资本(占外资九成以上)大举投资制造业与房地产,捐赠教育医疗,使本地居民生活改善、不愿外迁,传统侨乡情感被经济依赖取代,呈现“去传统化”特征。反观温州,本土私营经济蓬勃,但欧洲新移民潮同步兴起:侨胞把皮鞋、打火机等商品经罗马尼亚、意大利等据点打进欧盟市场,再以侨汇、返乡豪宅与庙宇重塑“侨乡”想象,激发更多青年赴欧,形成“再侨乡化”。两地对比显示:侨乡不再仅依赖血缘与乡愁,而是嵌入全球价值链与地方发展策略;其持续力取决于海外网络能否创造就业、提升福利并维系文化象征。未来,温州模式可能借侨贸进一步扩张,而广东旧侨乡若不能多元化资本来源,将日益淡化其侨乡属性。

游俊豪教授讲座剪影

7月8日下午2:00-4:00,新加坡南洋理工大学中文系游俊豪教授带来暑期学校讲座第十五讲:Chinese culture and literature in Singapore。聚焦新加坡华文文学与文化的发展脉络,提出“离散范式”作为分析框架。他指出,五四运动对新加坡华文知识分子与作家产生深远影响,从早期追随中国新文学,到逐渐形成具有本土特色的新华文学。游俊豪教授在演讲通过七位作家的作品分析这一演变:王君实代表抗日时期的中国国族主义精神;胡愈之体现离散华人的“归去来兮”;苗秀为新华文学“预留一席”,推动本土认同;英培安反映1980年代后华文教育式微的境遇;梁文福在文学与音乐中融合传统与多元现代性;谢裕民用《建国》解构国家与个人关系;张悦然则以跨国流动视角丰富新华文学的女性叙事。游俊豪教授在演讲中强调,新华文学经历了从中国中心到新加坡主体性的转变,形成了多元文化交织的独特范式,既回应历史焦虑,又承担地理重负,最终将"异地"转化为"本地",构建了不孤立的岛城文化空间。

游俊豪教授讲座剪影

7月9日上午9:00-11:00,上海外国语大学教授宋炳辉的第十六场演讲,讲座题目为:Chinese translation literature and the construction of modern Chinese literature,阐述了汉语翻译文学在中国现代文学建构中的核心作用。宋炳辉教授指出,翻译文学作为外来文化与文学资源引入的最集中体现,是中国现代文学区别于古典文学的重要标志。它不仅在数量上规模庞大、持续时间长久,更从文学观念、语言形式、文体系统及学术范式等多维度深度参与并塑造了中国现代文学的基本格局。通过严复、林纾、鲁迅等几代翻译家与作家的实践,翻译文学直接影响了现代汉语的演进与文学语言的成熟,推动了小说、诗歌、戏剧等文类的革新与重组,并促进了文学观念从传统向现代的转型。同时,翻译文学也在跨文化、跨语际的传播中成为中国与世界文学对话的桥梁,展现出多学科、多视角的研究价值。最后,宋炳辉教授指出,翻译文学既是中国文学现代性生成的关键动力,也是全球多元文学谱系中不可或缺的一部分,持续影响着中国文学的创作与接受视野。

宋炳辉教授讲座剪影

7月11日上午9:00-11:00,《南方文坛》副主编曾攀教授带来暑期学校讲座第十七讲:新乡土叙事与当代小说的话语转向(New local narrative and the discursive turn of contemporary novels)。首先从地域性文学浪潮切入话题,介绍了“新东北”“新南方”“新北京”“新西部”等各区域性文学的涌现。这些地域写作不仅限于文学,还拓展至“新南方风景”“新南方影像”等绘画、摄影及音乐领域,打开了更广阔的研讨空间。在此基础上,曾老师聚焦“新乡土叙事”,强调其以“叙事/写作”而非“文学”命名的意义在于,不设限的范畴能容纳戏剧、影视、摄影等多元艺术形式,尤其在山乡巨变背景下,这种开放性更为重要,可突破形式与地理标签的局限,指向更丰富的艺术领域。曾老师还举例乔叶的《宝水》、李约热《李作家和他的乡村朋友》等文本,说明了“新乡土”界定的四个核心特质,即其在主体性、实践性、发展性、时代性四个层面构建起独特的艺术理念与意义系统。“新乡土”迥异于过往乡土小说的诉求、主体形象、话语伦理与价值谱系,代表着一种深刻的文学革新。其“新”不仅是概念翻新,更属于行动学范畴,它是倒逼人们突破既有认知框架后的结果。最后,曾老师谈及新乡土叙事的挑战与可能:需关注写作主体的经验更新,平衡宏大主题与微观叙事,融入跨媒介表达;在全球化与在地化的张力中,激活被遮蔽的地方经验。他特别强调,思考空间诗学时,关键不在于表达什么,而在于思考为何强调“空间”,为我们理解乡土场域及其文学表达提供了更深刻的观察视角。

曾攀教授讲座剪影

7月11日下午2:00-4:00,中国人民大学教授张洁宇带来了暑期学校第十八讲,“文学鲁迅”的反思与重释(Reflection and Re-Interpretation of Literary Lu Xun)。张老师以鲁迅杂文为核心切入点,展开对“文学鲁迅”的重释。张老师指出,鲁迅杂文是其与时代紧密联结的核心载体,杂文是鲁迅世界的重要维度,其文学性至今仍待深入开掘。张老师解析了鲁迅杂文的四大特征:“无花的蔷薇”,以尖锐直面现实;“风沙中的瘢痕”,与时代时弊相连,如伤疤般记录历史阵痛,并且鲁迅寄望随问题解决而“速朽”;“有情的讽刺”,区别于冷嘲,以“旨微而语婉”的艺术方式寄寓改进的善意;“有骨力”,不求精致雅丽,唯求锋利切实,如匕首投枪般具有战斗性。张老师对比了鲁迅杂文与如同精致摆设的小品文,指出在生死攸关的“大时代”,鲁迅更倾向以杂文的行动性、斗争性介入现实,其文学观超越传统,视写作为“行”的实践。鲁迅杂文通过独特的文学形态,重构了文学与现实、行动的关系,为理解现代文学的多元性提供了重要范本,也促使学界重新审视“文学性”的边界。针对鲁迅杂文接受度低的问题,张老师则回应道:杂文帮助勾勒了丰满立体的鲁迅形象,是构成其经典地位的重要部分。因内容庞杂,我们往往难以单篇评价,不过也正因其整体与复杂社会历史相关联,构成中国现代文艺研究的一种特殊材料,不能简单以文学价值进行评判。

张洁宇教授讲座剪影

7月11日晚上9:00-11:00,复旦大学中文系郜元宝教授带来暑期学校讲座第十九讲:《汪曾祺:一张藏着上海文坛往事的文学地图》。郜元宝教授梳理出作家汪曾祺1946年9月至1948年3月在上海期间留下的“文学地图”,以此串联起这位文学大师与上海文坛的深厚渊源。随着郜教授的论述,我们更加了解了汪曾祺与致远中学的联系。这段时期,汪曾祺在私立致远中学任教,居住于校内“听水斋”,这段经历不仅成为该校24年校史中的重要一笔,也为他的创作生涯增添了亮色。研究明确了致远中学旧址位于今延安中路与老成都北路交界处,虽因城市建设已不复存在,但通过1947年版《上海市行号路图录》等史料可精准定位。这份“文学地图”覆盖苏州河两岸,南至外滩附近,北达四川北路沿线。在沪西地区,有巴金旧居、李健吾曾居住的华业公寓,还有出版汪曾祺首部小说集《邂逅集》的文化生活出版社;外滩周边,福州路的老正兴菜馆、商务印书馆、开明书店等,见证了他与朱德熙等友人的交往及作品发表历程;苏州河以北,四川北路沿线的《人世间》杂志社、叶圣陶旧居、郭沫若寓所等,均与汪曾祺的文学活动紧密相关。郜教授指出,这些点位不仅是地理坐标,更串联起汪曾祺与沈从文、郑振铎、施蛰存等文坛名家的交集,以及《文艺复兴》《文学杂志》等刊物发表其作品的往事,为研究汪曾祺创作及民国上海文坛生态提供了鲜活注脚。

郜元宝教授讲座剪影

7月12日上午9:00-11:00,华东师范大学中文系文贵良带来暑期学校讲座第二十讲:《谈谈语言问题与中国现代文学的发生》。文贵良教授提出,现代文学的诞生并非始于某一政治事件,而是晚清民初“文学汉语实践”推动的语言、主体与形式三者现代转型的结果。他梳理十一种起点说,指出其背后政治、语言、文学标准交织,强调“发生”是生成性过程。通过分析王韬、黄遵宪、梁启超、鲁迅等十位轴心作家的语言实践,展示他们如何在文言与白话、中与西、传统与现代之间拓展汉语的知识结构(理)、情感维度(情)与文学形态(文),最终促成现代文学的整体发生。文贵良教授特别指出,当“理”“情”“文”三者都实现现代转型并统一于文学汉语之中时,新的文学才真正诞生。这一观点突破了传统以政治事件或文学思潮为标志的文学史叙述,强调语言实践在现代文学发生中的基础性作用,具有鲜明的语言学转向特征。

文贵良教授讲座剪影

7月12日下午2:00-4:00,《探索与争鸣》主编叶祝弟教授带来暑期学校讲座第二十一讲:《赋比兴传统与情感地理:城市文学研究的中国视角》。叶祝弟提出以“赋比兴”传统切入城市文学,构建中国视角的情感地理学:孙甘露《千里江山图》以“大山堂堂”的赋体气象,把上海升华为红色纪念碑城市,用多城并置与都市漂移测绘全球-国家-地方三重空间,凸显人民是革命真正的铸魂者;徐则臣笔下“庞大固埃”式的北京则被比作施华洛世奇城市,以神经衰弱现实主义拼贴城中村、雾霾与假证等边缘地形,呈现外省青年在全球资本洪流中的悬浮、身份焦虑与精神失语,从而把“比”的都市情感地理写成现代化阵痛的心理标本;王安忆《五湖四海》借水面江湖“起兴”,让五湖与四海循环互济,把淮北船民的小江湖写成改革开放宏阔气象的发生学,证明江湖暗系统孕育市场经济与商业伦理,由此完成“兴”的改革情感地理。三者共同显示:中国城市文学通过激活古典诗学“赋比兴”,把空间、情感与历史动力缝合在一起,为高速流动的中国重塑心理地图,也为全球化时代的城市研究提供了本土方法论。

叶祝第教授讲座剪影

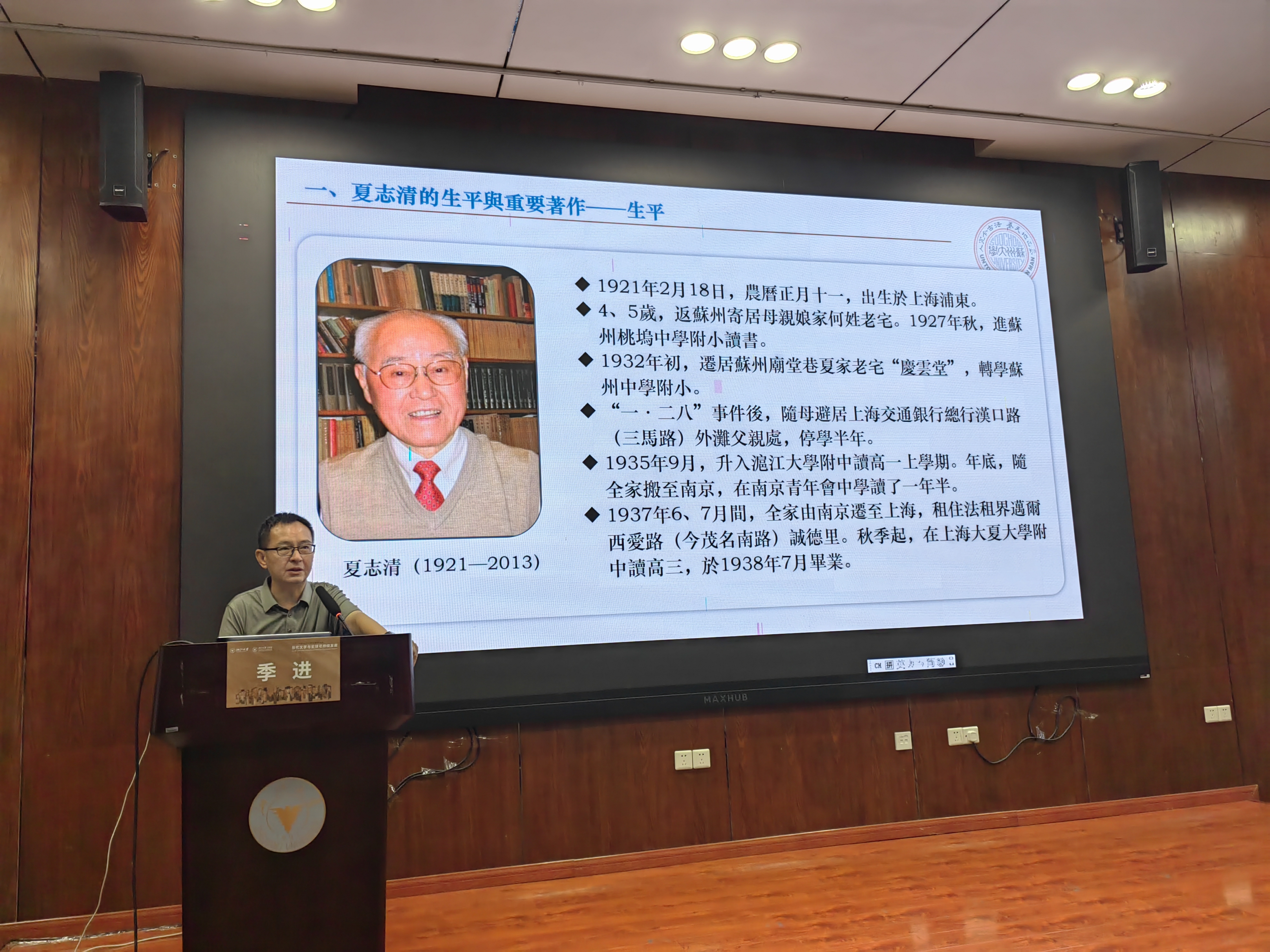

7月14日上午9:00-11:00,苏州大学的季进教授以“夏志清的学术谱系及意义”为题进行第二十二场演讲,系统而深入地阐述了夏志清先生的生平经历与学术贡献。夏志清早年于耶鲁大学接受西方文学与新批评理论的严格训练,其博士论文《乔治·克拉伯的批评性研究》展现出深厚的文本细读与理论功底。1961年,他出版《中国现代小说史》,不仅开创了海外中国现代文学研究的学科范式,更以世界文学为参照,重构了中国现代小说的评价体系。季进教授特别指出,夏志清与夏济安兄弟之间的六百余封书信,不仅是情感与生活的真实记录,更从学术史、情感史与个人史三重维度,为我们理解二十世纪中国知识分子的精神世界提供了珍贵文献。这些信件还原了诸如“普夏论争”等重要学术事件的语境,体现出夏志清在跨文化视野中始终坚持的人文主义立场与道德关怀。最后,季进教授强调,夏志清融汇中西的学术方法及其所建立的“文学大同”理想,深深影响了包括王德威、李欧梵等几代学者,也为中国文学研究注入了持续的国际视野与比较活力。

季进教授讲座剪影

7月14日下午2:00-4:00,苏州大学王尧教授以“学术转型与中国当代文学研究”为题进行本次暑期学校压轴演讲。首先,王尧教授介绍中国当代文学研究的根基,可追溯至西南联大中文系,北京大学受胡适影响形成“由史入文”的范式,而清华大学以朱自清为代表秉持“由文入史”理念。 此后,文学史研究形成考据、审美分析、口述史等多元路径,但存在文学批评与作家创作实际脱节、不同方法间隔膜、南北认知差异等问题。而学术转型则是中国当代文学研究的核心脉络:从民国时期的精英主义 与实证主义,转向新中国成立后的唯物主义,聚焦工农兵文学与思想改造;改革开放后,又从阶级斗争叙事迈向现代化叙事,引入西方思潮,实现从文学批评到系统文学学术的深化。最后,王尧教授指出,如今,当代文学研究仍面临挑战,如“当代文学“缺乏统一教科书定义,史料整理待系统化等等。未来,我们需以世界眼光与西方对话,立足本土实践,打破研究隔膜,推动现代与当代文学的互释,最终构建中国特色的学科与话语体系 。

十六位系列演讲嘉宾分别聚焦各自领域,对多个学科前沿问题发起探讨,内容详实,深入浅出,得到了广大学员们的热烈响应。互动环节为同学们提供了充分交流的机会,大家都积极向老师提问请教,增进交流,场面热闹,每场互动答问环节都将近一个小时。在紧凑、热烈的学术研讨中,嘉宾教授们充分肯定了同学们活跃的思维能力、浓厚的问题意识,耐心地为大家答疑解惑,他们所分享的海外汉学的文化研究方法对广大学员们启发良多,至此,“2025浙江大学SDG全球暑期学校:当代文学与全球可持续发展”的系列演讲部分告一段落。

第二环节:当代文学与全球可持续发展研究生论坛

7月13日上午8:30-10:00,开启本次研究生论坛第一场是中国当代文学及文艺学专场,浙江大学文学院金进研究员主持,朱首献教授负责点评。Hans Jinhuan Shen(加州大学戴维斯分校)《探讨上海租界时期中西餐与妓女的关系》,论文旨在厘清“租借时期”上海“高级妓女文化”与西餐文化之间的关系,通过当时居民个体的运动与行为,揭示二者的相互影响。Heyu Yang(杜克大学)“Reinventing Localness The Negotiation of Hong Kong Identity in Twilight of the Warriors Walled In (2024)”, The paper focus on Kowloon Walled City(九龙城寨), which had been a politically and culturally controversial region inside Hong Kong that, before its demolition, both the British colonial authorities and the Chinese government.金露(苏州大学)《如何以抒情现代性重写文学史》,认为《哈佛新编中国现代文学史》中独异的抒情传统面向集中体现了王德威的文学史观及其对抒情现代性的实践,这与他的抒情传统研究一脉相承。李熹亮(韩国高丽大学)“Embodied Practices and Sensory Inheritance of Yingxi(影戱) in Early Chinese Cinema_Heeryang Lee”.This study has examined the close interrelation between early Chinese cinema and traditional performing arts through the conceptual lens of yingxi (影戱). 李有娜(韩国外国语大学)《原创耽美玄幻网络小说分析》,论文以中国原创长篇网络小说《魔道祖师》为研究对象,尝试运用数字人文方法论(jieba分词与Word2Vec词向量分析)对其叙事结构进行系统性量化分析。林黛玉(北京大学):《莫言<红高粱家族>的西班牙语笔译:西语世界的翻译与接受》,关注小说《红高粱家族》的翻译和接受为研究西班牙语世界对莫言的阐释的变化趋势提供的独特案例。束品慧(南京大学):《“脱冕艺术”——论王小波小说中的污秽书写》,在分析王小波小说污秽书写的内容的基础上,研究王小波污秽叙事的脱冕艺术。

中国现当代文学及文艺学专场汇报

7月13日上午10:30-12:00,开启本次研究生论坛第二场是中国现代文学及文艺学专场,浙江大学文学院朱首献教授主持,张广海副教授负责点评。孙杨钦(南京大学)《从“薄海民”到“革命家”——胡也频离京时期的知识分子书写》, 通过对胡也频在北京和上海期间创作的小说及其革命实践的梳理,分析了其离京时期的文学创作与思想嬗变,探讨了胡也频从“薄海民”到“革命家”的身份转变。王梦圆(北京大学)《论<长河>中的长篇小说与短篇小说问题》,在注意到《长河》兼具长篇小说和短篇小说两种形态的基础上,将原始“长篇连载”、长篇截录文本、单行本和改订本纳入“长篇小说”系统,同时将四十年代末见诸报刊的独立篇目归为“短篇小说”系统。郑昕烨(北京师范大学)《真实与虚构:“太宰鲁迅”的历史生成及互联网接受》,日本作家太宰治以仙台留学时期的青年鲁迅为原型,创作了传记体小说《惜别》。他用自身阅读经验与情感投射塑造出独特的“太宰鲁迅”形象。后来互联网传播中与动漫《文豪野犬》中“太宰治”角色之间形成跨域重构。钱敏(复旦大学)《“且把异乡作故乡”——新时期“寻根者”“归来者”的地方路径》,论文认为1980年代的地方书写进行身份结构的分类研究尤为重要,其历史叙述意图上的复杂性也由此显现。孙晓迪(复旦大学)《暧昧的起源:<班主任>与“伤痕文学”概念的命名》认为《班主任》在文学史上的功绩无可否认,但理清《班主任》与“伤痕文学”的命名之间的关系仍有必要。孙静怡(上海交通大学)《论舞蹈剧场对诗歌的再媒介化——以余秀华<万吨月色>为例》,呼吁在艺术实践中更审慎地平衡媒介转换的伦理边界,以实现对诗歌与身体的真正尊重。Laura Torma(Eotvos Lorand University)“Production and Consumption of Zhiqing Web Novels”, The paper think there are derived media and texts inspired by the zhiqing experience and zhiqing literature. These new texts challenge the prevailing understanding of zhiqing literature as finite and set to disappear.

中国现当代文学专场汇报

朱首献教授、张广海副教授点评

7月13日下午2:00-3:30,开启本次研究生论坛第三场是中国当代文学专场,浙江传媒学院文学院朱文斌教授主持,浙江工业大学人文学院张晓玥教授负责点评。金彤(吉林大学)《流动性、世界性与“南方精神”的再发现——“新南方写作”的文化地理意义》,尝试从历史语境的梳理出发,讨论“新南方写作”的内质性特征并阐发其文化地理意义。李世聪(香港中文大学)《上海永恒?:论王安忆<考工记>的“历史”“说故事技艺”》,赞扬王安忆径自以其笔触虚构纪实,勾勒一部掩埋在城市考古层下的野史,孜孜叙述进行守护。李泽廷(北京大学)《“狂飙”时代的罪与罚——电视剧《狂飙》与“长90年代”的历史想象》,以反面人物高启强的阶层跃迁为线索,以近年来颇为流行的罪案叙事为框架,展现了“长90年代”以来中国社会改革发展的历史及其留存下来的隐性债务。毛馨儿(北京大学)《情感重塑与目的地营造:<我的阿勒泰>文旅剧改编实践》,本文对剧集与原著文本、影像与现实之间多重交织的互动关系进行讨论。宋喆(北京大学)《重读<幻城>:媒介转型与代际寓言》,认为《幻城》编织的是“80后”的媒介经验之梦,读者从中辨认出漫画、动画、武侠小说和早期网络文学的影子,同时作为一则代际寓言,它编织的也是“80后”的情感同盟之梦。Pedro Sobral(澳门大学)“Chinese New Poetry and East-West dialogue: a survey of published contemporary Chinese poetry in Portuguese translation”, The study focuses on published anthologies and collections, as well as translated poems found in academic papers and dissertations. 邹德风(南京大学)《废墟中的“光”与“影”——论王占黑〈小花旦〉小说集中的城市叙事》,认为《小花旦》中通过塑造一个个勇于探寻生活意义的被忽视的边缘人形象,他们在城市中的处境、理念、选择与行动显影出“速朽时代”之尴尬与重新生活的必要性,提示了另一种生活的可能。

中国现当代文学专场汇报

7月13日下午3:30-5:00,开启本次研究生论坛第四场是华文文学专场,浙江工业大学人文学院张晓玥教授主持,浙江传媒学院文学院朱文斌教授负责点评。李嘉慧(马来亚大学)《张贵兴<野猪渡河>中的恐怖元素与描绘技法》,认为这些恐怖传闻的巧妙运用,张贵兴创造了一个充满戏剧性和神秘感的婆罗洲雨林世界,使读者重新感受到这些历史与传说的魅力。罗欣怡(南京大学)《雅俗互渗与现代文学的承传:论1950年代的香港文学与文化》,以《蓝皮书》《西点》上的《文艺新潮》创刊号广告为研究起点,从广告的内容与形式、杂志的作者群以及杂志的发展史等角度展开,讨论1950年代的香港文学与文化。钱天则(复旦大学)《论<纽约客>的城市书写与影像空间生成》,认为纽约从文本意象跃升到影响空间,生成具有独特视觉呈现的美学场域。沈诗妤(澳门大学)《白先勇小说的悲剧意识:从传统到现代》,认为白先勇的文学作品独特之处在于将中国传统佛教思想与西方现代主义精神进行了融合。温衍晴(浙江大学)《论<野猪渡河>的女性悲剧命运》,通过文本细读,从战争暴力下的女性生存困境、父权压制与男性凝视下的双重压迫、权力符号与创伤铭刻以及自然意象中的女性命运隐喻四个维度,剖析小说中女性角色的悲剧性,揭示了殖民语境下女性身体与精神的双重压迫及其背后深刻的历史与人性内涵。章辰(浙江大学)《赞歌与挽歌:动物化人性的两种书写形态——<红高粱家族>和<野猪渡河>对读》,以莫言的《红高粱家族》与张贵兴的《野猪渡河》为比较对象,旨在探讨两位深 受魔幻现实主义影响的华语作家,如何围绕“动物化人性”这一共同母题,分别写出赞歌与挽歌两种形态。周彦妤(南京大学)《美少年、“莎乐美”与唯美幻境——论白先勇对王尔德的接受与转化》,认为白先勇笔下的美少年与部分女性形象具有王尔德笔下著名的“道林·格雷”和“莎乐美”气质。

华文文学专场汇报

张晓玥教授、朱文斌教授点评

2025年7月14日下午,暑期学校负责人浙江大学文学院华人文学与文化研究中心主任金进研究员作总结,“2025浙江大学SDG全球暑期学校:当代文学与全球可持续发展”完成既定教学和科研任务,顺利结束。

金进研究员作暑期学校总结

本次暑期学校就学科前沿问题展开了深入而有前瞻性的探讨与展望,学员们踊跃发言,认真学习。浙江大学文学院暑期学校九年来都由文学院华人文学与文化研究中心组织,采用的是“系列演讲+学术论坛+文学实践活动”的组织形式。“2025浙江大学SDG全球暑期学校:当代文学与全球可持续发展”是受联合国教科文组织资助,也是浙江大学文学院响应建设一流学科的号召,积极参与中国文化自信建设,拓展中文学科学术视野,推动全球中文学术发展,提升文学院在全球中文研究领域形象的重要尝试。论坛为东西方大学研究生提供了一个跨学科、跨文化、跨语际的学术交流平台,暑期学校的学生既是参与者,也是讨论者,有利于培养青年学子的多元文化视野,加强海内外高校之间的交流合作。论坛长期合作方为新加坡国立大学中文系,迄今为止已成功举办九届,后续将持续推出,浙江大学文学院将为打造和夯实具有国际影响力的品牌学术活动而不懈努力。

撰稿人:吴晨璐、赵芷萱、温衍晴、章辰、张千祎