2025-03-03

作者:

浏览次数:200

2025年2月26日下午,钟子逸人文讲座第十七讲“敦煌吐鲁番写本所见9-13世纪书籍的东西交流中国”在成均苑900室成功举办。本讲座邀请北京大学博雅讲席教授、中国敦煌吐鲁番学会会长荣新江教授主讲,浙江大学古籍所余欣教授主持。学校刘进宝教授、高奕睿教授、许建平教授、傅杰教授、罗帅研究员、陈瑞峰研究员等十余位教师参与本次讲座,现场座无虚席。

讲座伊始,荣新江教授带领大家回顾9-13世纪丝绸之路沿线地区的政治格局变化。9世纪中叶,唐、吐蕃、回鹘三大势力退出河西走廊和西域,不同民族地方势力兴起,丝绸之路交通受到一定程度的阻碍。9世纪末10世纪初,形成沙州归义军、甘州回鹘、西州回鹘、于阗王国等地方政权;与此同时,中国北方兴起契丹(辽)、金、西夏等地方势力。在葱岭以西地区,9世纪已降阿拉伯帝国阿巴斯王朝瓦解,其领域内陆续建立了萨曼王朝、哥疾宁王朝、哈喇汗王朝等政权。这些地方势力及国家政权或更迭或并存,为敦煌吐鲁番地区书籍的东西交流创造了复杂多样的环境。

一、敦煌文献所见的写本书籍往来

接着,荣教授以佛教僧人的著述传布活动为例,向大家介绍敦煌文献所记载的写本书籍往来情况。(1)中原与敦煌佛教书籍的双向交流。如《宋高僧传》卷六《唐京师西明寺承恩传》记载高僧释乘恩在天宝末年避地姑藏,重撰《百法论疏》并《钞》,经文行于西土,其著述后经张议潮表进,获唐朝认可。同样出身长安西明寺的大师昙旷,著有《大乘百法明门论开宗义记》和《大乘百法明门论开宗义决》,两书现存敦煌写本多种。

(2)敦煌与周边地区的书籍交流。据S.5981号文书及上博48号《十二时普劝四众依教修行》可知,鄜州(今陕西富县)开元寺观音院主智严曾在沙洲巡礼莫高窟等胜迹,后往印度求法,其写本S.2659一面写有《摩尼教下部赞》与《僧羯磨》卷上,另一面抄有《大唐西域记》卷一、《往生礼赞文》、《十二光礼忏文》。荣教授认为,《大唐西域记》显然是利用作废的摩尼教的《下部赞》来抄写的。又如P.5538背保留的梵文-于阗文双语对照会话练习簿、Ch.00274于阗语《佛本生赞》以及Ch.00207所记曹元忠夫妇送西州回鹘《大佛名经》之事,皆是东西之间文本流传的有力例证。

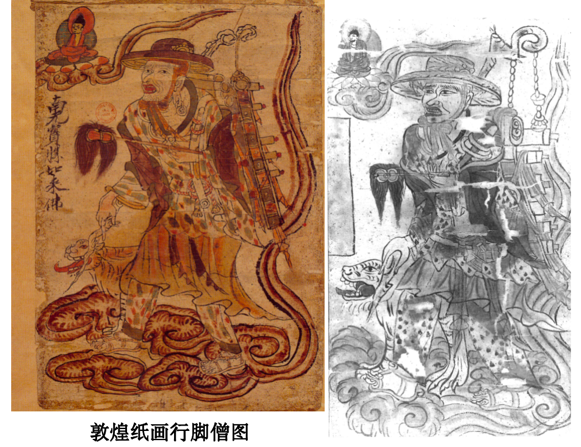

除写本外,敦煌壁画也能发现敦煌与周边地区书籍交流的线索。敦煌藏经洞中有许多行脚僧的画像,其形象与玄奘取经图有所不同,画中的胡僧背着中原经书样式的卷轴。荣教授指出,这反映了梵僧东来现象与中原书籍装帧形式的西传。

二、吐鲁番文献所见的写本书籍往来

随后,荣教授以语言、宗教与书写介质为切入点,进一步探讨了吐鲁番文献所见的东西写本书籍往来情况。(1)佛教文献交流情况。德国探险队在吐鲁番交河故城曾发现一件回鹘语《法华玄赞》译本(T II Y 21)第一叶,写着一句与本文内容无关的话:bo šačiu bägdä-siol“此是沙州之纸”。不仅体现出不同文明单元之间的书籍流通状况,更展现了东西物质文化的辗转传播。此外,吐鲁番还出土过利用原本是敦煌的官文书《端拱三年(990)沙州户口受田簿》(T II Y 46a)背面来书写的回鹘语佛典。

(2)摩尼教文献交流情况。1.经济文书:如吐鲁番出土德藏Ch/U 3917回鹘语文书记录一位摩尼教法师的代理人从事奴隶贩卖等方面的贸易,这个商人集团以西州为中心,建立了包括天山南道的焉耆(Argi)、龟兹(Küsän)和天山北麓的样磨(Yaghma)、怛逻斯(Talas)在内的贸易网络,时代大概在西州回鹘王国早期或盛期(9-11世纪)。值得注意的是,这一贸易网络不仅与当时摩尼教团的传教路线高度重合,也印证了宗教团体在丝绸之路贸易中扮演的重要角色。这些经济文书为我们理解摩尼教团的经济基础、物资流通线路及东西写本传播路径提供了宝贵的实证材料。

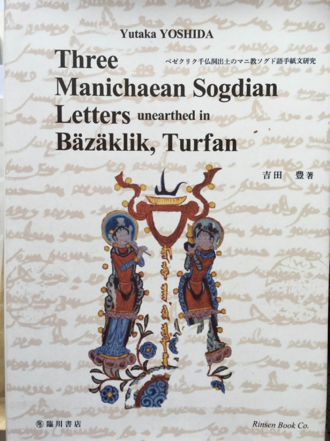

2.书信:旅顺博物馆的LM20-1552-23与德藏吐鲁番出土的So 11500、So 20226粟特语残片原属同一封书信,其内容证实了撒马尔罕与高昌之间的书信往来。1980年吐鲁番柏孜克里克石窟出土的三封粟特文书信,进一步揭示了以高昌为中心的摩尼教团组织结构:中亚撒马尔罕教会隶属该教团,其领袖慕阇驻锡于高昌城中心寺院(编号K),毗邻回鹘可汗宫城(编号E,今称可汗堡)。荣新江教授表示,书信中也提到了数量颇为可观的各种摩尼的著作、赞美诗、教规等等,暗示这些文献在两地之间可能也存在着交流。比如《夏普夫尔冈》就在吐鲁番发现过中古波斯语和粟特语文本。日本学者吉田丰曾对这三封粟特文书信进行过详细研究。

3.宗教文书:柏林亚洲艺术博物馆藏M 178(MIK III 4990)粟特语摩尼教宇宙论文献与柏林—布莱登堡科学院藏M 1224巴克特里亚语摩尼教文献采用皮革材质书写,展现了独特的书籍制作工艺。同时出土的三件皮革残片(MIK III 6268、6267、7048)经考证为书籍封面残件,也应当来自摩尼教文本。更为引人注目的是M 111号文献所呈现的书籍再利用现象:该文献正面为汉语佛典,后被摩尼教信徒改造为册子本,一页写中古波斯语或帕提亚语和粟特语摩尼教术语对照表,另一页用摩尼文-回鹘文写摩尼教赞美诗,体现了宗教文献的跨文化流转特征。吐峪沟出土的M 7351号文献则提供了不同时间维度上的书籍交流证据:现在编为背面(实为正面)的部分为唐代楷书精写的《妙法莲华经》卷四,后经截断改造,用于书写中古波斯语传教士就职赞美诗,且呈现出多位书写者的笔迹特征。这些写本文献不仅证实了吐鲁番地区作为宗教文化交汇点,所处的重要地位;更为研究9-13世纪东西书籍的制作、流通与再利用情况提供了珍贵的实物资料。

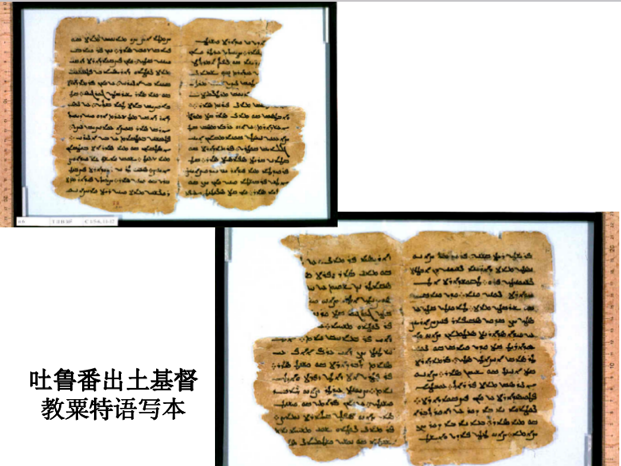

(3)景教及基督教文献交流情况。吐鲁番出土的景教及基督教文献同样为研究东西写本书籍交流情况提供重要物证。如编号为B-26(MIK III 45)的《礼拜仪轨书》,据亨特(Erica C. D. Hunter)博士推测,应当是一本来自西方的写本书籍;从叙利亚东方教会的传播历史来推测,可能来自于中亚的木鹿(Merv),从公元6世纪开始,这里就是叙利亚东方教会的最东边的教区,也是基督教向东传播的跳板。此外,吐鲁番出土还有不少叙利亚语基督教写本,在装帧形制上延续了西方传统,与中国本土书籍形制迥异,这其中也应当有从西方传入的文本。荣教授认为,至于叙利亚文书写的粟特语、回鹘语基督教文献,则可能是当地信徒所写。这些文献展现了基督教本土化过程中的文化适应现象,反映了外来宗教与当地文化的融合过程,为研究东西方写本文化交流提供了独特的观察视角。

在互动交流环节,陈瑞峰研究员针对吐鲁番出土景教壁画的画面意象与场景内涵提出见解,认为其图像叙事可能与基督教传统中耶稣进入耶路撒冷的重要事件存在关联性;其后,许建平教授从比较文献学的视角切入,对东西方书写方向的差异性进行思考,分析书写方向的选择可能与书写载体的物理特性、文化传统以及宗教信仰等多种因素有关。随后,高奕睿教授从写本学的理论维度对报告进行评议,认为荣新江教授不仅系统考察了9-13世纪东西方书籍文化的双向互动,更将研究视野拓展至东西书信交往层面,关注到东纸西传的研究价值,慧眼独具。在场师生踊跃提问,荣新江教授一一详尽回应,现场气氛热烈融洽,讲座取得圆满成功。

撰稿丨刘佳宁 朱子眉

摄影丨颜庭婷