2023-09-15

作者:

浏览次数:202

2023年9月9日8:25-11:45,观通学社第62期、新文科学术对谈系列第五讲——分析性与循环演变的跨语言视野工作坊,在浙江大学紫金港校区成均苑4幢900报告厅顺利举办。本次研讨会共有四场主题报告,分别由曼彻斯特大学语言学及英语语言系Maj-Britt Mosegaard Hansen教授、浙江大学外国语学院邵斌教授、浙江大学汉语史研究中心史文磊教授、浙江大学汉语史研究中心硕士生刘金翔进行报告。浙江大学汉语史研究中心王诚副教授、浙江大学外国语学院百人计划研究员于梦洋老师、文学院和外国语学院相关专业的研究生参与本次研讨。

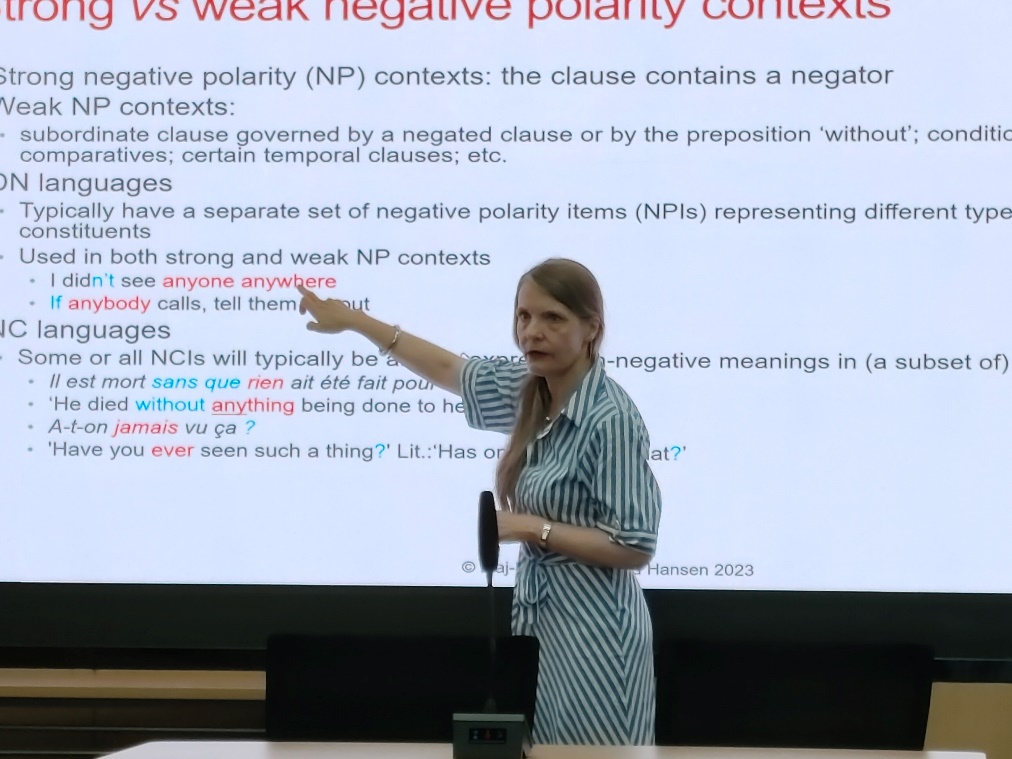

在题为Negative coordination in French: the relevance and limits of cyclicity的主题报告中,Maj-Britt Mosegaard Hansen教授通过研究标准否定并列连词(ni…)ni (neither/nor)从拉丁语到现代法语的演变,以及法语中否定强调连接词的演变,指出否定并列连词几乎是完美的循环演变:拉丁语的否定并列连词仅用于强否定语境,在中世纪法语中发展出弱否定用法,弱否定用法在18世纪末消失,从此,否定并列连词只在强烈否定极性语境中使用,因此构成语义循环,但是这一循环只在语用标记演变中得到记录。Hansen教授通过定量统计发现,现代法语中ni的使用一直在减少,与否定强调连接词(NEC)发生竞争,她认为这种竞争并非NEC替代ni的循环演变,而是中心结构与一系列附属结构构成的共时变体的历时演变模式。

在题为The blurring of the boundaries: Changes in verb/noun heterosemy in Recent English的报告中,邵斌教授通过对英语中877个兼类词的定量统计,发现特定单词与词类的联系在过去的一个世纪中不断减弱,兼类词向着更平衡的兼类发展。研究表明,英语正处于向更高的边界渗透性的长期演变过程中,兼类词的不断增加就是边界渗透性不断提高的具体表现,这可能是英语历史上更早期屈折性减弱的长期结果。研究表明,英语正向着分析性语言的方向发展。

在题为Analytic and synthetic cycles in the history of Chinese revisited的报告中,史文磊教授回顾了学界对分析性与综合性的研究成果,指出分析性与综合性的历时比较和跨语言比较,应该基于对等的语义或功能。对于上古汉语的综合性,史文磊教授从上古汉语人称代词格位区分角度说明,以往学界论证上古汉语是高度综合性语言的证据需要重新审视。对于汉语“从分析到综合”的问题,史文磊教授指出,汉语中分析性的短语结构变成复合词、动作表达的变化等现象不足以证明汉语存在“从分析到综合”的演变。

在题为Patient-synthetic verb ju in excavated texts of Archaic Chinese的报告中,刘金翔同学通过调查战国、秦、西汉出土文献中动词“聚”的使用情况,发现上古汉语动词“聚”在出土文献中并不存在单独使用的对象自足情况,而仅存在“积聚”等复合结构。“聚”的对象自足用法属于语用型综合,隐含的条件有三:其一是复合结构,“聚”受到复合结构中其他动词的影响,对象隐含;其二是战争背景语境;其三是对象因在前文出现而隐含。

本次研讨会讨论气氛热烈,从汉语、英语、法语等多语言视角进行深入探讨,讨论内容涵盖分析性和综合性的定义与测量、语言演变的宏观视角、个案研究等,广度与深度兼具,为语言分析性和循环性演变的研究带来许多新的启示。

Maj-Britt Mosegaard Hansen教授

工作坊合影