2021-04-06

作者:

浏览次数:198

2021年2月15日晚,在腾讯会议的线上论坛,浙江大学人文学院徐永明教授主持的学术地图发布平台系列讲座之十二如约而至,并邀请卢盛江教授和胡可先教授作会议报告,题目分别为 《浅谈唐诗之路》和《浙东唐诗之路研究与诗路文化建设》,此次线上报告是关于“唐诗之路”研究的专题,讲座由徐永明教授主持。

卢盛江教授:南开大学教授,博士生导师,广西民族大学特聘教授,兼任中国唐诗之路研究会会长,中国唐代文学学会副会长,中国古代文学理论学会常务理事、中国《文心雕龙》学会常务理事。在《文学评论》、《文学遗产》等刊发表学术论文百余篇。目前从事唐诗之路研究。

胡可先教授:浙江大学求是特聘教授,博士生导师,中文系主任。中国唐诗之路研究会副会长,中国杜甫研究会副会长,国家社科基金重大项目首席专家。专著有《出土文献与唐代诗学研究》《新出石刻与唐代文学家族研究》等十余部。著作入选“国家哲学社会科学成果文库”,获得教育部人文社会科学优秀成果二等奖。

卢盛江教授首先做了分享,他从唐诗之路的总体格局,总体思路和总体状况和大家进行了交流。

什么是唐诗之路?他认为唐诗发展和唐诗创作值得注意的一种现象,即诗人把诗歌带到各地,把各地的山川写入诗中,也把文化带到各地,这也就形成了诗路。这种诗路现象,并不是从唐代开始,但作为更为普遍的文化现象,全国范围内普遍存在的诗歌现象,作为具有时代特征性的文化现象,唐诗之路应该是以唐诗为典型代表的。

为什么唐代会出现唐诗之路?有以下原因:

首先、唐诗繁荣。唐诗的繁荣和唐诗的名篇以及名篇中的意象、意境,包含前代延续下来的其他文化内涵,形成了诗歌的内涵。

其次、诗歌艺术。如山水诗艺术,唐诗之路的诗歌很多就是写诗路沿线的山水,那么诗歌艺术的成熟,山水诗艺术的成熟,很多诗歌往往临山临水而生,而名篇的产生,又使山水更加有名,增加了一层深厚且独特的文化韵味,因此诗和路相得益彰。

第三、唐代国力强盛,国家统一。全国道路四通八达,留下许多行路中的诗歌。

第四、唐代诗人的生活丰富多彩,对生活有执着的态度,追求理想,追求建功立业。有边塞诗路,有陇右唐诗之路,有山水诗,有行旅、贬谪诗等,进而有了各种各样的唐诗之路,

提出唐诗之路的概念作为一个课题,首先提出来的是民间学者,即浙江绍兴新昌县的竺岳兵先生,唐诗之路是中国文化界、学术界的重要现象,卢教授对竺岳兵先生的经历做了介绍,以及竺先生作出的努力,和举办的相关学术交流,为唐诗之路做出了重要的贡献。最后关于唐诗之路价值和意义,文化资源充分利用,这里卢教授提到的是绍兴云门寺的案例。另外,提升文化建设,需要高校和地方部门学习相互交流、相互合作。

接着是胡可先教授的《浙东唐诗之路研究与诗路文化建设》报告。为了展示唐诗之路的风貌,聚焦于浙江,特别是浙东的诗路研究方面,主要从以下方面的介绍?

第一、总的介绍唐诗和研究重点。唐代是诗的国度,诗的朝代,在中国文学史上达到了顶顶峰。在全国最为重要的唐诗之路,我们可以数出很多条,如浙东唐诗之路,唐诗中的丝绸之路,巴蜀唐诗之路,贬谪之路,这是以路为中心而言。而以著名诗人着眼,我们也可以说一些诗人,如李白、杜甫、高适、岑参、韩愈、白居易,都走出一条特定的唐诗之路,因此唐诗之路的研究路径非常宽广,而我的研究重点在浙东唐诗之路。

第二、浙东唐人的路线(驿路),分为干线、支线。其中浙东唐诗之路的路线是水路,即从杭州向浙东的东、西两条支线,当中东线为文人经过最多的路线,留下的诗文也最多。

第三、浙东唐诗之路的渊源。魏晋以后,北方战乱,衣冠贵族大量南迁,黄河流域的中原文化随着人口的南迁与浙东文化融合,更使得越中成为人文荟萃之地,留下了很多名垂千古的篇章。

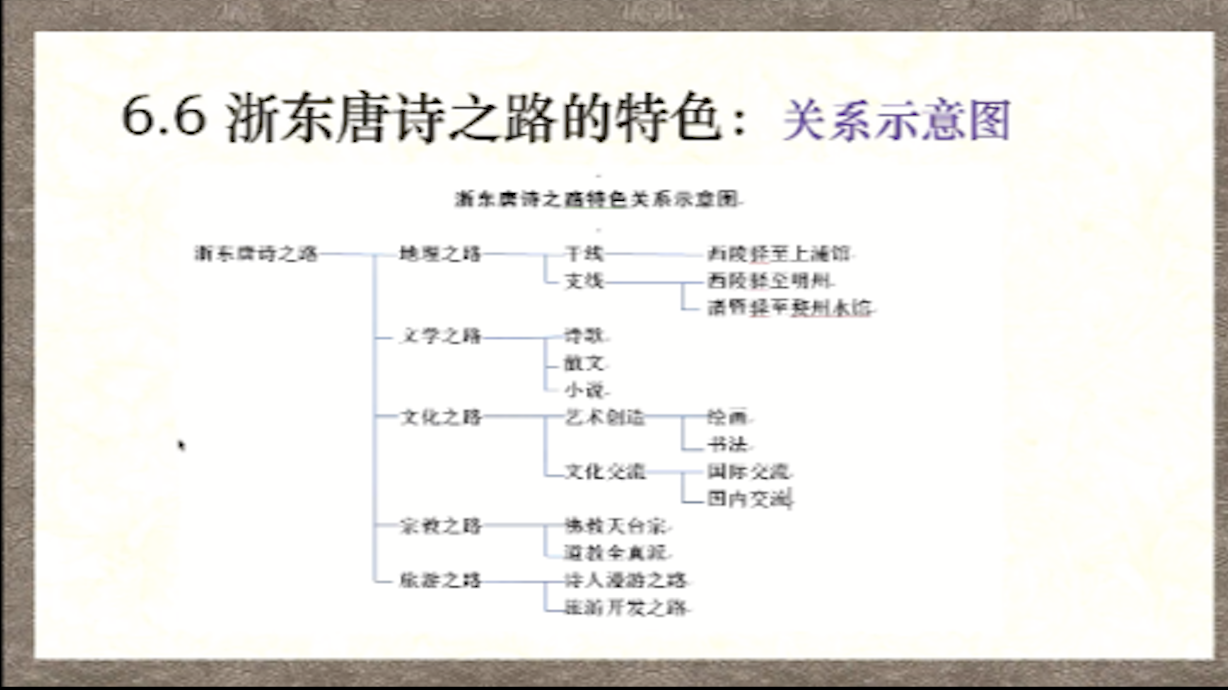

第四、浙东唐诗之路的诗人。共分成5种类型,本土诗人;虞世南、骆宾王。漫游诗人;王勃、李白、杜甫、孟浩然。隐逸诗人;寒山、拾得。贬谪诗人;宋之问。为宦世人;元稹、李绅。第五、浙东唐诗之路的诗作。山水诗,送别诗,赠答诗,乡情诗。第六、浙东唐诗之路的特色。地理特色。文学特色,文化特色,宗教特色。

最后徐永明教授主持会议,两位主讲教授关于唐诗之路的建设构想和分享,对我们深入了解唐诗之路的面貌非常有帮助,卢盛江教授结束时,和部分学生做了相关问题的交流,并且给予了自己的看法和意见,其中特别谈到是我们高校学者要跟地方学者要互相学习、取长补短,对很多研究者都很有启发意义。会议结束时,各位聆听的师生对徐永明教授邀请两位学界专家为我们分享唐诗之路这样的学术前沿专题表示深深地感谢。