2018-11-19

作者:

浏览次数:21

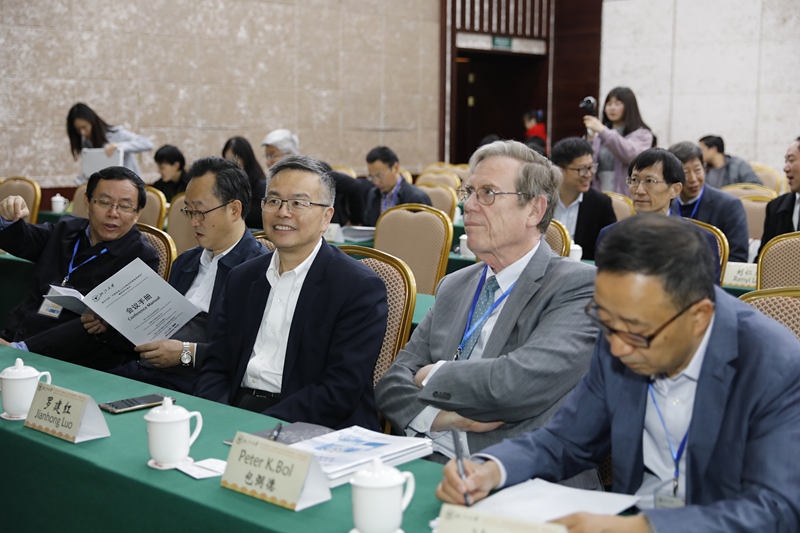

2018年11月13—15日,由浙江大学主办的“大数据与人文地理信息数据库建设”国际学术会议在杭州成功召开。本次会议由浙江大学社会科学研究院、哈佛大学地理分析中心、浙江大学国际合作与交流处、港澳台事务办公室、浙江大学大数据+学术地图创新团队联合举办。来自哈佛大学、悉尼大学、台湾大学、北京大学、首都师范大学、中国社会科学研究院、浙江大学、复旦大学、华东师范大学、中山大学、武汉大学等等海内外高校和学术机构的五十余位专家学者与会。本次会议开幕式由胡铭主持,浙江大学副校长罗建红、哈佛大学教授包弼德、中国社会科学院学部委员刘跃进、省社科联副主席邵清、省方志办主任潘捷军、省发改委社会发展处副处长须秋洁分别致辞。

本次学术会议分为主题发言和分组讨论两个部分,大会主要围绕以下两方面展开研讨:

第一,不同类型地理信息数据库(平台)的建设及其应用。包弼德(哈佛大学)从交互型平台和空间数据集合项目入手强调了从地理上思考的重要学术意义。徐永明(浙江大学)汇报了学术地图发布平台AMAP上线以来建设的数据资源情况,演示了平台的功能,并展望了今后的工作。张萍(首都师范大学)指出丝绸之路历史地理信息平台的设计不仅能方便学者利用丝路沿线的历史地理数据资源,也能为学者日后开发自己个性化的综合专题研究提供平台。张晓虹(复旦大学)展示了中国古旧地图数据平台的开发及其管理中遇到的问题。王兆鹏(中南民族大学)通过对唐宋文学编年系地平台建设的数据分析,考证唐五代诗歌版图的静态分布与动态变化。林晨尧(台湾大学)研究针对地理文本提供全文检索机制,以期解决人文研究中文本空间呈现问题。朱本军(北京大学)认为构建人文研究时空规范库需要更细致到文献整理、当今史学问题研究的层次。

第二,地理信息数据库转型与数字人文的跨学科交叉研究。弗朗西斯科·博尔盖西(悉尼大学)以Pico项目为例论证了数字编辑之演变。裴雪莱(浙江大学)对清代戏曲演员籍贯分布进行统计分析以及运用QGIS制图技术可视化呈现,为剧种声腔史发展研究带来全新的思考。白璧玲(台湾中研院)藉由地理信息系统与数位人文方法的整合运用,探讨明代倭寇影响与海防布局的时空变迁特性。姜文涛(浙江大学)以英美文学及文化研究学科史视野为切入点探寻了数字人文与印刷文化、知识生产转型的关系。刘京臣(中国社会科学院)以清溪沈氏为中心考察了社会网络分析视阈中的家谱、家族与家学研究。李旻(复旦大学)探讨了政区沿革在历史数据库中的表达及相关问题。黄鹏程(浙江大学)分析了关系型数据库与地理空间型数据库的数据化转型为中国古代文学研究带来的方法创新与学术效益。

伴随着移动通信技术的快速发展以及定位应用程序的普及,带有地理空间信息的数据成为“大数据”中的重要部分。这为人文地理与数字人文研究的发展提供了新的机遇,也契合了当今跨学科、多领域研究交叉与融合的发展规律,以及人文研究向数据化、甚至是智能化迈进的发展趋势。在充分肯定人文地理信息数据库建设的正面价值的同时,也有一部分与会专家在座谈会上对数据库平台建设中可能存在的问题作出相应的思考。

张国星(中国社会科学研究院)针对目前已经上线的学术地图平台所使用底图是否应该采用当时朝代的版图和地名进行了探讨。李舜华(华东师范大学)指出在传统人文与现代数据挖掘技术互为影响的当下,数字人文技术如何反过来更好地推动学者的研究是非常值得思索的问题。对此,李教授还对在场年轻的同学们提出了殷切的叮咛,我们绝对不能仅仅停留在技术层面的“花架子”研究,也不能忘掉传统文学的考据与严谨,要更好地将大数据与文学研究结合起来。现在的行迹图与数据地图就像是一颗颗分散的珍珠一样,如何将它们紧密地串联起来,值得我们深入思考。吴蓓(浙江省社会科学院)提到大数据还具有拟态性的可疑信度问题,也即是说数据表层所反映的可能并不是真实的映像,数据库平台上所使用的史料和数据以及可视化行迹图是否能够真实地还原到当时的历史场景中去,是否丢失了深层的精神实质等等都值得反思。王兆鹏(中南民族大学)还特别强调了在开发唐宋文学编年系地平台中遇到的数据安全的问题,涉及到对上传数据者拥有的知识产权的法律保护也是我们需要考虑在前面的议题。徐永明(浙江大学)指出我国目前的文史关联性数据库建设与国外仍存有较大的差距,多学科的跨界融合还不够深入。必须加快国内的人文数据库建设,力图改变“数据在中国,数据库在国外”的境况,我们身上仍然肩负着这样任重道远的使命。

最后,在与会学者、嘉宾的热烈掌声下,“大数据与人文地理信息数据库建设”国际学术会议在浙江大学紫金港校区圆正启真酒店圆满落幕。