2017-05-09

作者:

浏览次数:58

4月22日,由浙江大学语言与认知研究中心、汉语史研究中心/汉语言研究所、浙江工业大学外国语学院联合主办,浙大清源学社协办的学术会议“The Dialogue between Theoretical and Experimental Linguistics in China”在浙大西溪校区人文咖啡馆顺利举办。

此次会议邀请了南澳大利亚大学(University of South Australia)的Ina Bornkessel-Schlesewsky、Matthias Schlesewsky教授,以色列巴伊兰大学(Bar-Ilan University,Israel)的Galit Sassoon Weidman教授,广东外语外贸大学董艳萍教授,上海交通大学的吴芙芸教授,以及浙江大学、上海外国语大学等高校的学者。各位与会代表做了精彩的发言。

南澳大利亚大学心理学系的Ina Schlesewsky和Matthias Schlesewsky教授夫妇,从最经典的P300心理实验范式出发,探讨了认知神经模型中的预期机制,以及这一机制在语言加工中的具体应用。通过在ERP实验和fMRI实验中,操纵会话中不同语言层级(词、句子、段落)的违反,展示了自上而下的预期过程具有恒定的生理指标的现象,同时发现该过程激活的脑区分布也极具规律。

以色列巴伊兰大学语言学系的Galit Sassoon教授通过行为实验和EEG等方法来探讨名词是否具有比较性(gradability)这一问题,试图弄清形容词和名词的认知机制有何差异。

江苏师范大学语言科学院的朱祖德老师,主要报告了“中文句子理解过程中句法结构启动机制”的问题。通过一系列的ERP实验说明,句法结构启动效应具有特定的生理指标,启动机制对中文句子理解具有重要作用。

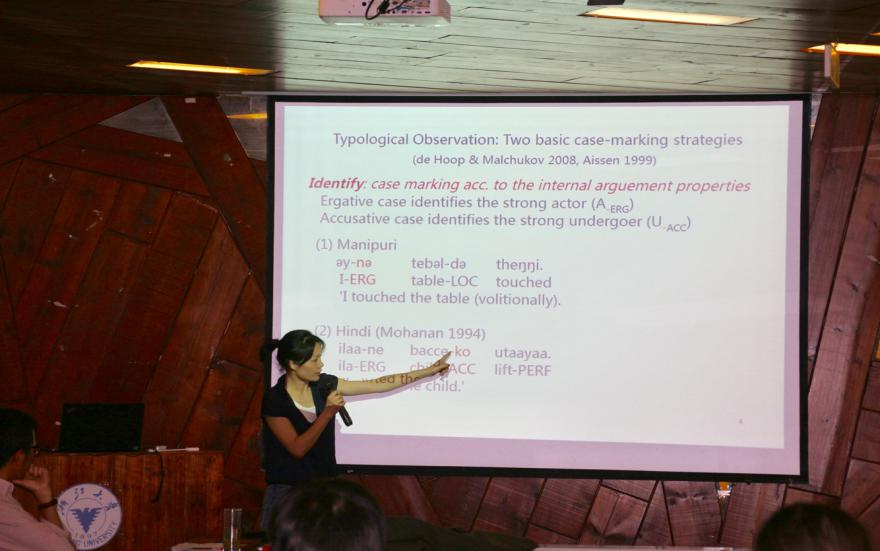

浙江工业大学的王路明老师,报告了二语习得过程中施事者和受动者不对称的现象。通过比较两次ERP实验结果后发现,当论元格标记规则与生命性保持一致时,施事者优势明显,不一致时这种优势消失。同时通过比较不同学习阶段的实验数据发现,随着训练次数的增加,施事者优势会越发明显。此次报告揭示了生命性在施受不对称中的重要作用。

上海交通大学的吴芙芸老师,报告了“普通话关系从句中量名错配所引发的重新分析”的问题。报告通过一系列ERP实验,证明了量词的生命度是引发重新分析的重要影响因子。

浙江大学的李旭平和上海外国语大学张炜炜老师老师,做了题为“How General is the General Classifier ge—a Corpus-Based Study”的报告。报告对普通话中量词“个”的性质进行了重新思考。通过语料库的考察以及大量数据的分析说明,量词“个”对其后名词的语义限制作用,并提出“个”的作用于强调名词的整体原子性,可视为可数名词的标记。

南京师范大学的徐晓东老师,通过眼部运动试验、ERP实验与核磁共振技术,观察被试者在处理让步或因果关系的句子时的情况。三类实验结果呈显著差异,实验结果表明人们在处理让步关系和因果关系时,认知与神经机制是紧密相关的。

此次研讨会还吸引了浙江大学外国语学院、华侨大学,浙江理工大学以及浙江工业大学等兄弟院校的多位老师,以及30多位硕、博士生的参与。